| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

↧

泉佐野市史跡

↧

仏像の研究

珍しい仏像

HOME> 仏像を見る > 珍しい仏像

.fb-like iframe { max-width: none!important; }

ここでは 他の仏像と比べて 特徴的なポーズや表情をしている...などの「珍しい仏像」を紹介します。珍しい仏像も京都と奈良が中心ですが、和歌山にも珍しい如来がいます。個人的には、中宮寺(奈良県)の弥勒菩薩半跏像、興福寺(奈良県)の阿修羅像がお勧めです。

HOME> 仏像を見る > 珍しい仏像| 寺院名 | 住所 | 仏像 | 特徴 |

| 泉涌寺 (せんにゅうじ) | 京都府京都市 東山区泉涌寺山内町27 泉涌寺への行き方 | 楊貴妃観音 (ようきひかんのん) | 美しい観音菩薩像 |

| 六波羅蜜寺 (ろくはらみつじ) | 京都府京都市 東山区松原通大和大路東入2丁目轆轤町 六波羅蜜寺への行き方 | 空也上人像 (くうやしょうにんぞう) | 南無阿弥陀仏の念仏を具現化 |

| 地蔵菩薩立像 (じぞうぼさつりつぞう) | 髪の毛を持っている | ||

東寺 (とうじ) | 京都府京都市 南区九条町1 東寺への行き方 | 帝釈天半跏像 (たいしゃくてんはんかぞう) | イケメン 講堂の 立体曼陀羅の端にいます。 |

| 広隆寺 (こうりゅうじ) | 京都府京都市 右京区太秦蜂岡町32 広隆寺への行き方 | 弥勒菩薩半跏像 (みろくぼさつはんかぞう) | 泣き弥勒 |

| 禅林寺 (ぜんりんじ) | 京都府京都市 左京区永観堂町48 禅林寺への行き方 | 阿弥陀如来立像 (あみだにょらいりつぞう) (みかえり阿弥陀) | 左後方を振り返っている阿弥陀如来 |

平等院 (びょうどういん) | 京都府宇治市 宇治蓮華116 平等院への行き方 | 阿弥陀如来坐像 (あみだにょらいざぞう) | 窓から顔をだしている如来。 |

| 雲中供養菩薩 (うんちゅうくようぼさつ) | 空中で楽器を演奏している菩薩。 | ||

| 浄瑠璃寺 (じょうるりじ) | 京都府木津川 市加茂町西札場40 浄瑠璃寺への行き方 | 吉祥天立像 (きっしょうてんりつぞう) | 色白の和風美女 |

| 九体阿弥陀如来像 (くたいあみだにょらいぞう) | 9体の仏像が九品往生印(くぼんおうじょういん)を実演 | ||

| 寿宝寺 (じゅほうじ) | 京都府京田辺市 三山木塔ノ島廿番地 寿宝寺への行き方 | 千手観音 (せんじゅかんのん) | 実際に手が千本ある千手観音 |

| 興福寺 (こうふくじ) | 奈良県奈良市 登大路町48番地 興福寺への行き方 | 阿修羅像 (あしゅらぞう) | 美少年で大人気(?) iPhoneアプリにまでなってしまいましたw 八部衆の他の像(緊那羅像など)も 少年の様な表情でいい感じですよ。 三十三間堂にある いかつい表情で 筋肉隆々の阿修羅像の方が 一般的な阿修羅像ですね。 阿修羅は 六道・修羅道の主で 仏教界最強の帝釈天と戦い続ける「戦いの神」ですが ...興福寺の阿修羅は ほっそりとした身体で 美少年です。 |

新薬師寺 (しんやくしじ) | 奈良県奈良市 高畑町1352 新薬師寺への行き方 | 薬師如来坐像 (やくしにょらいざぞう) | 大きな目の如来 ぱっちりお目々の柔和な表情です。 |

| 秋篠寺 (あきしのでら) | 奈良県奈良市 秋篠町757 秋篠寺への行き方 | 伎芸天立像 (ぎげいてんりつぞう) | 色気がある天部 |

| 法隆寺 (ほうりゅうじ) | 奈良県生駒郡 斑鳩町法隆寺山内1-1 法隆寺への行き方 | 金堂 釈迦三尊像 (しゃかさんぞんぞう) | 口元を上げたアルカイック スマイル |

| 百済観音像 (くだらかんのんぞう) | 細長い身体 | ||

| 中宮寺 (ちゅうぐうじ) | 奈良県生駒郡 斑鳩町法隆寺北1-1-2 中宮寺への行き方 | 弥勒菩薩半跏像 (みろくぼさつはんかぞう) | 考えこんでいる弥勒菩薩 |

| 道成寺 (どうじょうじ) | 和歌山県日高郡 日高川町鐘巻1738 道成寺への行き方 | 阿弥陀如来像 (あみだにょらいぞう) | 髪の毛が盛り上がっている如来 |

仏像を見る

有名な仏像 | 珍しい仏像 | 大仏 | 地図で見る

仏像を知る

仏像の分類

如来(にょらい)

釈迦如来 | 阿閦如来 | 阿弥陀如来 | 薬師如来 | 毘盧遮那如来 | 大日如来 |

多宝如来 | 五智如来

菩薩(ぼさつ)

観音菩薩 | 弥勒菩薩 | 地蔵菩薩 | 勢至菩薩 | 虚空蔵菩薩 | 普賢菩薩 | 文殊菩薩 |

月光菩薩 | 日光菩薩

明王(みょうおう)

不動明王 | 降三世明王 | 軍茶利明王 | 大威徳明王 | 金剛夜叉明王 | 愛染明王 |

孔雀明王 | 烏枢沙摩明王

天部(てんぶ)

梵天 | 帝釈天 | 持国天 | 増長天 | 広目天 | 多聞天 | 毘沙門天 | 弁財天 | 吉祥天 |

鬼子母神 | 韋駄天

仏像をもっと知る

仏像の特徴 | 仏像の材質 | 仏像の目 | 仏像の手 | 仏像の姿勢 | 仏像の持ち物 |

仏像の装飾品 | 仏像の荘厳具 | 仏像の用語 | 仏像の書籍

仏像と仏教を知る

仏教・仏像の歴史 | 日本仏教の歴史 | 日本仏教の宗派 | 仏像彫刻の書籍 | 仏像彫刻の教室 |

写経の書籍 | 写経のできる寺

↧

↧

長野県上田市の戦国時代

長野県上田市の戦国時代

戦国時代[編集]

- 天正11年(1583年)4月、甲斐武田氏の家臣・真田昌幸は、小泉氏の居城である尼ヶ淵城を改修して上田城とし、翌年城の完成とともに小県郡伊勢山の戸石城からこの城に移ったという。一方で、上田城は越後国の上杉氏に対して徳川家康により築城された城で、後に家康から昌幸に下賜された城であるとする説もある。築城後、真田昌幸は、真田氏に縁故のある海野郷(現在の東御市の一部)と原郷(市内の(旧)真田町の一部に本原の地名がみられる)の住民を招いて城下町を形成するに至る。

- 天正13年(1585年)8月 - 徳川家康がさしむけた真田討伐の大軍をむかえたが、真田昌幸は少ない兵と上田城や周辺の地理的条件を利用して、遂にこれを撃退せしめた。第一次上田合戦

- 慶長5年(1600年) - 関ヶ原の戦いのとき、真田昌幸とその子真田信繁(幸村)は、徳川秀忠が率いて押し寄せた大軍を完全に阻止し、そのため秀忠が関ヶ原の戦期を失うに至ったことは、史上名高いところである。第二次上田合戦

- 関ヶ原の戦い後、真田昌幸は在城18年にして、次男信繁(幸村)とともに紀州高野山に幽閉されたため、上田城は一時空城となったが、依田肥前守信守が守衛の任に当たる。その後、徳川家康の女婿となっていた昌幸の長男真田信之が、徳川方に属し将軍秀忠のもとで上田城攻撃を行う忠誠を尽くしたことが評価され、沼田藩とともに上田藩の藩主にもなり、父の地盤を受け継いだ。

国宝 八角三重塔(安楽寺/日本最古の禅宗様建築)

木造八角三重塔は、木造の八角塔としては全国で一つしかないという貴重な建築で、昭和27年3月29日、文化財保護法の規定により長野県では一番早く国宝に指定されました。

| 信州上田城 | 上田城の紹介です。 |

| 上田小県の山城・城館 | 上田小県地方の山城及び中世城館の紹介です。 |

| 戸石城・米山城 | 戸石城・米山城の紹介です。 |

| 塩田北条三代と塩田城 | 塩田城の紹介です。 |

| 北国街道と上田宿 | 上田城下町と上田を通る北国街道の紹介です。 |

| 上田城下町の寺社 | 上田市街地に点在する寺社の紹介です。 |

| 第1次上田合戦(神川合戦) | 真田昌幸の名が、一躍天下に響いた一戦! |

| 城址を歩く楽しみって | 上田以外の真田氏の城、古戦場跡などの記録です。 |

掲示板 (再開しました!) | ここへ来た記念に何か書いていきませんか? |

↧

真田幸村と大坂人コース大阪町歩き

真田幸村と大坂の陣コース~大阪まちあるき~(音声ガイド付)

所要時間 : 半日

タイプ : ビギナー向け リピーター向け

秀吉亡き後、急速に勢力を拡大し、豊臣家を滅ぼさんとする徳川家康。その家康と冬・夏二度にわたる「大坂の陣」で対決し、獅子奮迅の戦いを見せ壮絶な最後を遂げた真田幸村の活躍と秘話の数々を上方講談四代目旭堂南陵さんがご案内します。(音声ガイド「大阪まちあるき」)

ルート

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.| 天王寺駅 スタート | ||

| 徒歩8分 | 茶臼山(天王寺公園) | |

| 徒歩5分 | 一心寺 | |

| 徒歩3分 | 安居神社 | |

| 徒歩15分 | 増福寺 | |

| 徒歩20分 | 円珠庵(鎌八幡) | |

| 徒歩8分 | 心眼寺 | |

| 徒歩2分 | 三光神社 | |

| 徒歩13分 | 玉造稲荷神社 | |

| 徒歩8分 | 越中井 | |

| 徒歩20分 | 大阪城 | |

1. 茶臼山(天王寺公園)

冬の陣では徳川家康が、夏の陣では真田幸村がそれぞれ本陣を置いた場所です。もとは前方後円墳で、南には周濠の名残をとどめる河亭池があります。

天王寺公園時間 料金 休日| 9:30~17:00(閉園時間は季節により変動あり) |

| 大人150円、中学生以下無料 |

| 月曜(祝日の場合は翌日) |

2. 一心寺

法然の開創。遺骨で阿弥陀仏を作る骨仏で有名です。勝手口である山門は黒門と呼ばれ、大坂城玉造御門を移築したと伝えられていますが、戦災で消失しました。大坂夏の陣で討死した本田忠朝の墓もあります。

3. 安居神社

真田幸村が、大坂夏の陣で最期を遂げた地と伝えられ、石碑が建てられています。また、幸村が休んだといわれている「さなだ松」(2代目)が残っています。

4. 増福寺

大坂の陣で活躍した豊臣方の武将「薄田隼人」が、この地で亡くなり、その墓が建立されています。薄田隼人は「岩見重太郎」の別名でも知られています。

時間| 7:00~17:00 ※自由にお入りいただけますが、堂内の拝観はご遠慮下さい。 |

5. 円珠庵(鎌八幡)

大坂冬の陣の際、真田幸村が戦勝を祈願して神木に鎌を打ち込んだところ、真田丸で大勝利をおさめることができ、必勝祈願の神木として評判になったといわれています。

時間| 8:00~17:00 ※境内全域撮影禁止 |

6. 心眼寺

真田幸村とその子大助の供養の為に真田家の祖先滋野氏が江戸時代に建てた寺です。宰相山公園の西側にあり、心眼寺から南へはお寺が続いています。

時間| 8:00~17:00 |

7. 三光神社

大坂冬の陣の際に真田幸村が築いた出城「真田丸」の跡地と伝えられています。境内には、幸村が掘ったといわれる「真田の抜け穴」や、像も立っています。

8. 玉造稲荷神社

大坂城の鎮守として信仰された古社で、境内には豊臣秀頼寄進の石の鳥居が残っています。資料館では古代の玉造部にちなむ資料も展示しています。(要予約)

9. 越中井

細川越中守忠興の妻、細川ガラシャ夫人が石田三成の人質になることを拒み、この地で果てたといわれています。近くの聖マリア大聖堂には夫人像があります。

10. 大阪城

豊臣秀吉が築城し、秀頼の時代「大坂夏の陣」で焼け落ちた天守閣は、徳川幕府によって再築されますがその後に落雷で再び焼失。現在の天守閣は平成6年に市民の寄付によって完成したものです。

幸村、最後の戦い

幸村の誤算

道明寺の合戦の敗戦により後藤、薄田らの将を失い、若江・八尾の合戦の敗戦で木村重成を失った。これにより、西軍の勝利は、かなり厳しいものとなったが、大坂城にはまだ五万の大軍が温存されていた。

5月6日に家康は天王寺口、秀忠は岡山口から攻めることが決定した。一方西軍は、真田幸村、毛利勝永らが天王寺口、大野治房は岡山口に布陣した。幸村が天王寺口(茶臼山付近)に布陣したのは、徳川方の主力が天王寺方面に進出してくることを予測してのことである。

西軍は軍議の結果、茶臼山から岡山口への防衛ラインを整え、ここで東軍を退き付け、家康、秀忠の陣に向かって一丸となって突撃することや、機が熟すまで抜け駆けをしないことなどを申し合わせた。茶臼山より東軍を望見した幸村は、大坂城の船場・天満口の防御は不要と判断し、そこの守備に残っていた明石全登軍を茶臼山の南に移動させるように要請した。

ところが、茶臼山東麓にいた一隊が、東軍に対して盛んに鉄砲攻撃を仕掛けた。これに挑発された松平忠直は、冬の陣の汚名を晴らそうと、いきり立って、前進をはじめてきた。明石軍の到着を待ち、一丸となって合戦に臨もうとしていた幸村の目論見はここでも崩された。

幸村の誤算

道明寺の合戦の敗戦により後藤、薄田らの将を失い、若江・八尾の合戦の敗戦で木村重成を失った。これにより、西軍の勝利は、かなり厳しいものとなったが、大坂城にはまだ五万の大軍が温存されていた。

5月6日に家康は天王寺口、秀忠は岡山口から攻めることが決定した。一方西軍は、真田幸村、毛利勝永らが天王寺口、大野治房は岡山口に布陣した。幸村が天王寺口(茶臼山付近)に布陣したのは、徳川方の主力が天王寺方面に進出してくることを予測してのことである。

西軍は軍議の結果、茶臼山から岡山口への防衛ラインを整え、ここで東軍を退き付け、家康、秀忠の陣に向かって一丸となって突撃することや、機が熟すまで抜け駆けをしないことなどを申し合わせた。茶臼山より東軍を望見した幸村は、大坂城の船場・天満口の防御は不要と判断し、そこの守備に残っていた明石全登軍を茶臼山の南に移動させるように要請した。

ところが、茶臼山東麓にいた一隊が、東軍に対して盛んに鉄砲攻撃を仕掛けた。これに挑発された松平忠直は、冬の陣の汚名を晴らそうと、いきり立って、前進をはじめてきた。明石軍の到着を待ち、一丸となって合戦に臨もうとしていた幸村の目論見はここでも崩された。

↧

河内源氏

平成20年 2月 源氏三代の墓

河内三源氏 戦い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

↧

↧

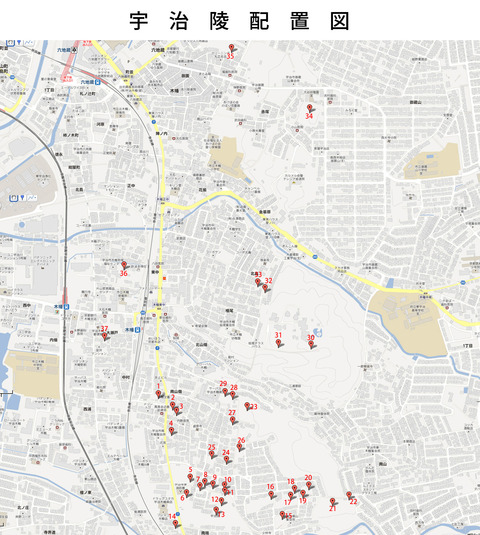

宇治陵、37陵

;} ![]()

![]()

![]()

![01]()

城とか陵墓とか

今まで巡った城とか陵墓とか歴史物の雑記

なので1号~37号墳という番号をつけて管理。その1号墳が17陵の総拝所です。

被葬者は皇后温子(宇多天皇中宮)、皇后穏子(醍醐天皇皇后)、皇后安子(村上天皇皇后)、

皇后遵子(円融天皇皇后)、皇后�麹子(円融天皇皇后)、贈皇太后懐子(花山天皇御母)、

尊称皇太后詮子(一条天皇御母)、皇后彰子(一条天皇皇后)、贈皇太后超子(三条天皇御母)、

皇后�刻子(三条天皇皇后)、皇后妍子(三条天皇皇后)、皇后威子(後一条天皇皇后)、

贈皇太后嬉子(後冷泉天皇御母)、皇后寛子(後冷泉天皇皇后)、皇后歓子(後冷泉天皇皇后)、

贈皇太后茂子(白河天皇御母)、贈皇太后苡子(鳥羽天皇御母)、

そして、敦実親王墓(宇多天皇皇子)、敦道親王墓(冷泉天皇皇子)、准后藤原生子墓(朱雀天皇女御)も

同域内にあるそうです。

そして藤原氏塋域の碑。

閑院贈太政大臣冬嗣、昭宣公関白基経、

本院贈太政大臣時平、法興院摂政兼家、

南院関白道隆、法成寺関白道長、

宇治関白頼通、後宇治関白師實

被葬者:皇后温子(宇多天皇中宮)

皇后穏子(醍醐天皇皇后)

皇后安子(村上天皇皇后)

皇后遵子(円融天皇皇后)

皇后媓子(円融天皇皇后)

贈皇太后懐子(花山天皇御母)

尊称皇太后詮子(一条天皇御母)

皇后彰子(一条天皇皇后)

贈皇太后超子(三条天皇御母)

皇后媙子(三条天皇皇后)

皇后妍子(三条天皇皇后)

皇后威子(後一条天皇皇后)

贈皇太后嬉子(後冷泉天皇御母)

皇后寛子(後冷泉天皇皇后)

皇后歓子(後冷泉天皇皇后)

贈皇太后茂子(白河天皇御母)

贈皇太后苡子(鳥羽天皇御母)

陵 名:宇治陵(うじのみささぎ)

陵 形:円墳等

同 域:敦実親王墓(宇多天皇皇子)

敦道親王墓(冷泉天皇皇子)

准后藤原生子墓(朱雀天皇女御)

所在地:京都府宇治市木幡

最寄駅:木幡駅(JR宇治線)

探訪日:平成15年(2003年)12月13日、16年(2004年)6月9日

この陵墓、全陵墓の中でもかなり特殊な陵墓でして、「宇治陵」と名のつくものが37ヵ所に点在しています。

その37ヵ所すべてを合わせて「宇治陵」というのです。

被葬者が皇后17名、皇族3名の計20名なので37ヵ所というのとは合わないのですが、これにはわけがありまして、平安時代の藤原氏の墓所と思われる場所を全部まとめて「宇治陵」としているためです。

これは、藤原氏の墓所が宇治にあり、藤原氏出身の皇后も宇治に葬られたことによります。

ただ、『延喜式』等の史料をみても「宇治陵」、「後宇治陵」、「次宇治陵」、「又宇治陵」等々、陵名は記載されているけど、宇治に点在する陵墓のどれがどれに当てはまるのかは不明なのです。

そのため、皇族の陵墓と、非皇族(道長や頼通等)の墓所を分けて治定することは不可能であり、宮内庁は宇治に点在する陵墓と思われる墳丘を一括して「宇治陵」という名前で治定し管理しているのです。

で、どのように点在しているかというと、下の図の通り。

![宇治陵配置図]()

このように宇治市の北方の木幡地区に37ヵ所バラバラに点在しています。

そのため、総拝所の1号陵以外を回ろうとするとかなり大変で、陵墓めぐりになれてなければ1日で回るのは難しいかもしれません。

実際私も1回目の時は30号、31号がどうしても見つけられず、2回巡ってようやく37ヵ所全制覇しました。

ということで、場所があまりにも多く、また被葬者も多いため陵墓の場所編と埋葬されている人物編に分けて記します。

人物編はこちらから。

皇后穏子(醍醐天皇皇后)

皇后安子(村上天皇皇后)

皇后遵子(円融天皇皇后)

皇后媓子(円融天皇皇后)

贈皇太后懐子(花山天皇御母)

尊称皇太后詮子(一条天皇御母)

皇后彰子(一条天皇皇后)

贈皇太后超子(三条天皇御母)

皇后媙子(三条天皇皇后)

皇后妍子(三条天皇皇后)

皇后威子(後一条天皇皇后)

贈皇太后嬉子(後冷泉天皇御母)

皇后寛子(後冷泉天皇皇后)

皇后歓子(後冷泉天皇皇后)

贈皇太后茂子(白河天皇御母)

贈皇太后苡子(鳥羽天皇御母)

陵 名:宇治陵(うじのみささぎ)

陵 形:円墳等

同 域:敦実親王墓(宇多天皇皇子)

敦道親王墓(冷泉天皇皇子)

准后藤原生子墓(朱雀天皇女御)

所在地:京都府宇治市木幡

最寄駅:木幡駅(JR宇治線)

探訪日:平成15年(2003年)12月13日、16年(2004年)6月9日

この陵墓、全陵墓の中でもかなり特殊な陵墓でして、「宇治陵」と名のつくものが37ヵ所に点在しています。

その37ヵ所すべてを合わせて「宇治陵」というのです。

被葬者が皇后17名、皇族3名の計20名なので37ヵ所というのとは合わないのですが、これにはわけがありまして、平安時代の藤原氏の墓所と思われる場所を全部まとめて「宇治陵」としているためです。

これは、藤原氏の墓所が宇治にあり、藤原氏出身の皇后も宇治に葬られたことによります。

ただ、『延喜式』等の史料をみても「宇治陵」、「後宇治陵」、「次宇治陵」、「又宇治陵」等々、陵名は記載されているけど、宇治に点在する陵墓のどれがどれに当てはまるのかは不明なのです。

そのため、皇族の陵墓と、非皇族(道長や頼通等)の墓所を分けて治定することは不可能であり、宮内庁は宇治に点在する陵墓と思われる墳丘を一括して「宇治陵」という名前で治定し管理しているのです。

で、どのように点在しているかというと、下の図の通り。

このように宇治市の北方の木幡地区に37ヵ所バラバラに点在しています。

そのため、総拝所の1号陵以外を回ろうとするとかなり大変で、陵墓めぐりになれてなければ1日で回るのは難しいかもしれません。

実際私も1回目の時は30号、31号がどうしても見つけられず、2回巡ってようやく37ヵ所全制覇しました。

ということで、場所があまりにも多く、また被葬者も多いため陵墓の場所編と埋葬されている人物編に分けて記します。

人物編はこちらから。

木幡駅の南にあります。 全宇治陵の総拝所でありここだけ鳥居があります。 |

1号から県道を挟んだ東側。 | 2号の東隣。 |

3号の南側。 | 4号の南東。ちょっと離れてます。 |

5号の南側。 | 6号の北東。 |

7号の北東隣。 | 8号の東隣。 |

9号の東側。 | 10号の南隣。小さい。 |

11号の南側。 | 12号の南側。 |

6号から県道を挟んだ南側。 | 14号のかなり東方。高台にあり。 |

15号の北西。 | 16号の東側。 |

17号の北東隣。 | 19号の南東。 |

19号の北東。 | 20号の東南。少し離れてます。 |

21号の東方。 | 22号の北隣。ただし、陵域が最大であり、拝所はかなり離れた北側にあるため分かりにくいです。 |

23号拝所の南方。 | 24号の西方。 |

24号の北東。 | 26号の北方。 |

27号の北方。23号拝所の向かい側です。 | 28号の西隣。 |

29号の北東。だいぶ離れており、一旦松殿山荘の敷地に入り、少し行った場所に参道が伸びています。 一番わかりにくい場所。 | 30号に行く途中にあります。 |

31号の北方。これ以降は再び松殿山荘の敷地外にでます。 | 32号の西隣。 |

33号のかなり北方。他の宇治陵とはだいぶ離れた場所にあります。 | 34号の北西。これも33号以前の集団とは離れた場所にあります。 |

木幡駅の北西。許波多神社の境内にあります。 | 木幡駅の西方。宇治陵の中で最小規模で住宅街の中にあります。 |

↧

菅原道真の史跡跡

| [道真が訪れたとの伝承が残っているところ] | ||

| 1 | 長岡天満宮 | 名残を惜しむため立ち寄った |

| 2 | 蹉だ神社 | 息女の苅谷姫が別れを惜しんだ |

| 3 | 菅相塚 | 都を望み名残を惜しんだ |

| 4 | 三本松天神社跡 | 一行が食事を取った |

| 5 | 佐太天神宮 | 数日間留まり、左遷の 取消しを待った |

| 6 | 淡路天満宮跡 | 「あれは淡路島か」と訊ねた |

| 7 | 松山神社 | 景観に感動し、歌を詠んだ |

| 8 | 服部天神宮 | 足がむくみ、歩けなくなった |

| 9 | 綱引天神社 | 舟を止め、梅を観賞した |

| 10 | 露 天神社 | 太融寺への参拝途中、当地 で歌を詠んだ |

| 11 | 太融寺 | 参拝をした |

| 12 | 宝珠院 | 立寄り、自念仏を納めた |

| 13 | 諏訪神社 | 道明寺への途中、参拝をした |

| 14 | 四天王寺 | 参拝をした |

| 15 | 安居神社 | 四天王寺を参拝後、休憩をした |

| 16 | 道明寺 道明寺天満宮 | 叔母と最後の別れをした |

| 17 | ||

| 18 | 誉田八幡宮 | 参拝をした |

| 19 | 大阪天満宮 | 出発前に参拝をした |

| 20 | 福島天満宮 | 船出を待った |

| 21 | 意賀美神社 | 奉幣使として祈雨を行った |

| 22 | 屯倉神社 | 道明寺よりの帰途、参拝をした |

| 23 | 船待神社 | 道明寺よりの帰途、船を待った |

| 24 | おちつき天神 | 船出を待った |

| 25 | 天満宮 | 住吉大社へ参拝時、当地で休息した |

| 26 | 西念寺 | 船出を待った |

| [その他、生誕地などの伝承地] | ||

| 1 | 上宮天満宮 | 太宰府帰りの勅使の牛車が、 この地で動かなくなる |

| 2 | 菅生神社 | 道真が誕生地との伝承がある |

| 3 | 菅原天満宮 (奈良市) | 道真の誕生地との伝承がある |

| 4 | 菅生寺 (吉野郡吉野町) | 道真の誕生地との伝承がある |

| 5 | 手向山八幡宮 (奈良市) | 道真が参拝した |

| 6 | 菅原院天満宮 (京都市) | 道真の誕生地との伝承がある |

| 7 | 菅大臣天満宮 (京都市) | 道真の誕生地との伝承がある |

| 8 | 吉祥院天満宮 (京都市) | 道真の誕生地との伝承がある |

| 9 | 一夜天神堂 (京都市) | 左遷のとき、ここに立寄り一夜 の名残を惜しんだ |

| 10 | 文子天満宮 (京都市) | 左遷の時立寄った. 多治比文子が神託を受けた |

| 11 | 北野天満宮 (京都市) | 道真のたたりを恐れ、最初に 建てられた天満宮 |

↧

京都府、兵庫県北部の石仏

kenn![]() body {overflow-x:hidden;overflow-y:auto;}

body {overflow-x:hidden;overflow-y:auto;}

加古川市 名称 仏の種類 場所

加西市 名称 仏の種類 場所

姫路市 名称 仏の種類 場所

神埼郡・飾磨郡 名称 仏の種類 場所

朝来郡 名称 仏の種類 場所

氷上郡 名称 仏の種類 場所

京都府 名称 仏の種類 場所

その他 名称 仏の種類 場所

body {overflow-x:hidden;overflow-y:auto;}

body {overflow-x:hidden;overflow-y:auto;}| 私のメインのHPである、『山であそぼっ』で紹介してまいりました石仏達を このコーナーで地域別にまとめてみました。 今後も不定期で更新を続けていくつもりです。 |

| 那須与一宗高 | 地蔵菩薩 | 加古川市東神吉町 |

| 美登呂姫の石仏 | 阿弥陀三尊 | 加古川市上荘町 |

| 異形の小仏達 | 各種 | 加古川市東神吉町 |

| 法道仙人 駒の爪 | 自然石? | 加古川市志方町 |

| こけ地蔵 | 地蔵菩薩 | 加古川市東神吉町 |

| 中津の石仏 | 阿弥陀如来 | 加古川市加古川町 |

| 胴切れ地蔵 | 地蔵菩薩 | 加古川市志方町 |

| 志方阿弥陀仏 | 阿弥陀如来 | 加古川市志方町 |

| 神木の石仏 | 阿弥陀如来 | 加古川市平荘町 |

| 宮前石仏 | 阿弥陀如来 | 加古川市志方町 |

| 長楽寺の石幢 | 地蔵菩薩 | 加古川市志方町 |

| 胴切れ地蔵 | 地蔵菩薩 | 加古川市加古川町 |

| 堂山の六地蔵 | 地蔵菩薩 | 加古川市志方町 |

| 一本松の八つ仏 | いろいろ | 加古川市志方町 |

| 北野の六地蔵 | 地蔵菩薩 | 加古川市野口町 |

| 皿池 二尊仏 | 阿弥陀如来・地蔵菩薩 | 加古川市志方町 |

| セイメンさん | ???? | 加古川市上荘町 |

| 六地蔵 | 地蔵菩薩 | 加古川市平荘町 |

| 腰折れ地蔵 | 地蔵菩薩 | 加西市市村町 |

| よばりこき地蔵 | 阿弥陀如来 | 加西市北条町 |

| 地蔵菩薩と種子仏 | 地蔵菩薩・その他 | 加西市山下町 |

| ミニ石仏(道標) | 地蔵菩薩? | 加西市吉野町 |

| 玉野石仏 | 阿弥陀如来 | 加西市玉野町 |

| 上宮木石仏 | 阿弥陀如来 | 加西市上宮木 |

| 玉野薬師堂 | 阿弥陀如来種子 | 加西市玉野町 |

| 山伏峠の石棺仏 | 阿弥陀如来 | 加西市玉野町 |

| 大谷不動 | 不動明王・その他 | 加西市上万願寺町 |

| 大村石仏 | 阿弥陀如来 | 加西市大村町 |

| 王子町の六地蔵 | 地蔵菩薩 | 加西市王子町 |

| 下万願寺の石仏 | 地蔵菩薩 | 加西市下万願寺町 |

| 普明寺の石仏 | 釈迦如来・地蔵菩薩 | 加西市大工町 |

| 遠坂峠の石仏 | 大日如来 | 加西市 |

| 朝妻の石棺仏とキリシタン地蔵 | 阿弥陀如来・地蔵菩薩 | 加西市 |

| 周遍寺の石棺仏 | 地蔵菩薩 | 加西市 |

| 安養寺の石仏 | 如来・不動明王・毘沙門天 | 加西市豊倉町 |

| 上宮木の六地蔵 | 地蔵菩薩 | |

| 長円寺板碑 | 阿弥陀三尊 | 加西市福居町 |

| 長円寺巡礼路 | いろいろ | 加西市福居町 |

| 百代寺の鯖大師 | 弘法大師 | 加西市朝妻町 |

| 藪田六地蔵 | 地蔵菩薩 | 姫路市藪田 |

| 山田石幢 | 地蔵菩薩 | 姫路市山田 |

| 福円寺の石棺仏 | 不動明王 | 姫路市的形 |

| 高星山山麓の水くみ場 | 薬師如来・その他 | 神崎郡大河内町 |

| 深山トンネル | 馬鳴菩薩・不動明王・その他 | 神崎郡大河内町 |

| 黒川の滝不動 | 不動明王・子安大師 | 神崎郡大河内町 |

| 神積寺の板碑 | 阿弥陀如来板碑 | 神崎郡福崎町 |

| 芦谷の滝不動尊 | 不動明王 | 飾磨郡夢前町 |

| 三枝草の板碑群 | 地蔵菩薩・その他 | 飾磨郡夢前町 |

| 宝積院の石仏 | 三十三観音・その他 | 飾磨郡夢前町 |

| 宝積院の石仏その2 | 聖観音・その他 | 飾磨郡夢前町 |

| 根宇野の首切り地蔵 | 地蔵菩薩 | 神崎郡神崎町 |

| 行者岳の行者堂 | 行者像・他多数 | 朝来郡朝来町 |

| 直谷不動尊 | 不動明王 | 朝来郡生野町 |

| 与布土の石仏 | 毘沙門天? | 朝来郡山東町 |

| 銀山街道の石仏その1 | 地蔵菩薩・弥勒菩薩・その他 | 朝来郡生野町 |

| 銀山街道の石仏その2 | 不動明王三尊 | 朝来郡生野町 |

| 銀山街道の石仏その3 | ????? | 朝来郡生野町 |

| 銀山街道の石仏その4 | 大日如来・地蔵菩薩 | 朝来郡生野町 |

| 銀山街道の石仏その5 | 青面金剛・??? | 朝来郡生野町 |

| 銀山街道の石仏その6 | 地蔵菩薩 | 朝来郡生野町 |

| 銀山街道の石仏その7 | 地蔵菩薩 | 朝来郡生野町 |

| 米屋町の名号石 | 地蔵菩薩・その他 | 朝来郡和田山町 |

| 安井口の名号石 | 不動明王・その他 | 朝来郡和田山町 |

| 加都の○○石仏 | ???? | 朝来郡和田山町 |

| 加都の地蔵菩薩 | 地蔵菩薩 | 朝来郡和田山町 |

| 法宝寺の石仏 | 馬頭観音・その他 | 朝来郡和田山町 |

| 生野町和田庚申堂 | 愛染明王 | 朝来郡生野町 |

| 七所庚申(高路) | 青面金剛 | 朝来市生野町 |

| 七所庚申(大外) | 青面金剛 | 朝来市生野町 |

| 七所庚申(梅ヶ畑) | 青面金剛 | 朝来市生野町 |

| 七所庚申(大明禅寺) | 青面金剛 | 朝来市生野町 |

| 観音寺山で出会った石仏 | 不動明王・地蔵菩薩 | 氷上郡市島町 |

| 鴨内峠の石仏 | 地蔵菩薩 | 氷上郡市島町 |

| 山田の双体仏 | 弘法大師・地蔵菩薩 | 氷上郡山南町 |

| 坂尻不動尊 | 不動明王・行者像 | 氷上郡山南町 |

| 鐘が坂隧道の石仏 | 法道仙人・地蔵菩薩 | 氷上郡柏原町 |

| 田谷の青面金剛 | 青面金剛 | 天田郡夜久野町 |

| 田谷垣の青面金剛 | 青面金剛 | 天田郡夜久野町 |

| ツノ出し如来 | 大日如来? | 天田郡夜久野町 |

| 巡礼尾の石仏その1 | 地蔵菩薩・弘法大師 | 福知山市 |

| 巡礼尾の石仏その2 | 地蔵菩薩・行者像 | 天田郡三和町 |

| 千原峠の石仏 | 地蔵菩薩 | 天田郡夜久野町 |

| 三郡山の石仏 | 地蔵菩薩 | 京都府綾部市 |

| 現世の青面金剛 | 青面金剛 | 天田郡夜久野町 |

| 穴裏の地蔵菩薩 | 地蔵菩薩 | 福知山市 |

| 高内の青面金剛 | 青面金剛 | 天田郡夜久野町 |

| 副谷口の青面金剛 | 青面金剛 | 天田郡夜久野町 |

| 仏坂峠の地蔵菩薩 | 地蔵菩薩 | 天田郡夜久野町 |

| 滝谷の石仏 | 地蔵菩薩 | 天田郡夜久野町 |

| 浄土寺の石仏 | 地蔵菩薩・阿弥陀三尊 | 小野市浄谷 |

| 鍬渓の薬師如来 | 薬師如来 | 小野市来住町 |

| 養父寺の石棺仏 | 地蔵菩薩 | 小野市来住町 |

| 河高八幡の石棺仏 | 毘沙門天 | 加東郡滝野町 |

| 大畑の地蔵菩薩 | 地蔵菩薩 | 加東郡吉川町 |

| 安田坂の石仏 | 地蔵菩薩 | 多可郡中町 |

| 上戸田の延命地蔵 | 地蔵菩薩 | 西脇市上戸田 |

| しら坂峠の石仏 | 地蔵菩薩 | 西脇市(加東郡社町) |

| 笹部の庚申塔 二基 | 庚申塔 | 川西市笹部 |

| 一畑薬師 | 薬師如来 | 川西市笹部 |

| 六角地蔵 | 地蔵菩薩 | 多可郡黒田庄町 |

| 天谷の青面金剛 | 青面金剛・その他 | 出石郡但東町 |

| 西谷の青面金剛 | 青面金剛 | 出石郡但東町 |

| 河本の青面金剛 | 青面金剛 | 出石郡但東町 |

| 日向の青面金剛 | 青面金剛 | 出石郡但東町 |

| 三原の青面金剛 | 青面金剛 | 出石郡但東町 |

| 平田の青面金剛 | 青面金剛 | 出石郡但東町 |

| 佐田の青面金剛 | 青面金剛 | 出石郡但東町 |

| 屏風谷の大日如来 | 大日如来 | 神戸市北区 |

| 黒甲越の大日如来 | 大日如来 | 神戸市北区 |

| 夢見地蔵 | 地蔵菩薩 | 三木市 |

| 美嚢川沿いの地蔵菩薩 | 地蔵菩薩 | 三木市 |

| 細川古道の石仏 | 弘法大師 | 三木市 |

| 細川町の青面金剛 | 青面金剛 | 三木市 |

| 金剛寺の石棺仏 | 阿弥陀三尊 | 高砂市 |

| 大日寺の石仏 | 阿弥陀如来 | 高砂市 |

| ひとえ坂の石仏 | 地蔵菩薩 | 養父郡養父町 |

| 出石谷山の六地蔵 | 地蔵菩薩 | 出石郡出石町 |

| 出石岩鼻の地蔵菩薩 | 地蔵菩薩・その他 | 出石郡出石町 |

| 波田大師の石碑 | 梵字・その他 | 三田市 |

| 波田の読誦塔 | 文字 | 三田市 |

| 畦倉 磨崖碑 | 種子・文字 | 三田市 |

| 円城寺峠の石仏 | 地蔵菩薩 | 但東町・久美浜町 |

| 上三草の磨崖仏 | 地蔵菩薩・阿弥陀如来 | 加東郡社町 |

| 瀬戸地蔵 | 地蔵菩薩 | 篠山市今田町 |

↧

高屋城の戦い(大阪府羽曳野市)

高屋城の戦い

こうした動きから、4月に摂津国の池田勝正、讃岐国の十河一行、雑賀衆の鈴木孫一ら雑賀衆や、三好義継に従っていた若江城の残兵や、池田勝正に従っていた池田城の城兵が加わり、信長方であった堀城の城主・細川昭元や堀城周辺の城を攻め落とした。この動きに高屋城の遊佐信教も呼応し、阿波国の三好康長を呼び寄せ、大和国衆の一部とともにも高屋城に立て篭もった。この際、石山本願寺も挙兵している。

4月12日、これらの軍勢が下八尾、住吉、天王寺に着陣し石山本願寺と高屋城の両面を攻めた。石山本願寺方面では住吉や天王寺を焼き討ちにし、石山本願寺から出軍してきた部隊と玉造辺りで合戦となった。高屋城方面では遊佐信教を討ち取った。しかし、これらの戦いについて詳しい事は分かっていない。28日に織田軍は抑えとして荒木村重と高山右近を残し撤兵した。

この年、織田軍は7月から9月にかけて、長島一向一揆を全滅させた。また、佐久間信盛・細川藤孝・筒井順慶・明智光秀・塙直政・森長可らが若江城に入城し、9月18日に飯盛山城や山城下で三好康長、顕如連合軍と激しい戦闘になり、飯盛山城を落城させ萱振城も落城し、高屋城下を放火している。

天正2年(1574)4月本願寺が織田信長の中島城を攻撃、攻略した。これに呼応して①高屋城の三好康長が挙兵した。信長は荒木村重・佐久間信盛・筒井順慶・細川藤孝ら畿内の織田軍団を動員したが自らは動かなかった。

そして一年後の天正3年4月6日、信長は京を出て八幡に着陣、7日に若江城へ入った。信長は高屋城へ向かう途中にある②萱振城には手を出さず、8日高屋城の東にある③駒ヶ谷に本陣を置いた。その間に④不動坂口で織田軍と高屋城兵の戦いが繰り広げられた。信長が見守る中での戦いに織田軍の士気は否が応でもあがった。同日夜城の北の⑤道明寺から⑥誉田にかけて織田軍は陣を張った。

12日になって信長は高屋城を包囲する兵を残して住吉に進んだ。13日には本願寺に近い⑦天王寺に進んで14日本願寺付近の刈田を行った。16日今度は遠里小野まで戻って17日⑧堀城を囲んで攻撃を開始し19日落城させた。堀城落城を知った康長は信長の右筆松井夕閑を通じて降伏を申し出た。信長は河内の三好の拠点となる城や砦は破却され、事実上三好家の抵抗は終わった。これは本願寺にとっても孤立することを意味した。21日信長は岐阜へ戻った。

そして一年後の天正3年4月6日、信長は京を出て八幡に着陣、7日に若江城へ入った。信長は高屋城へ向かう途中にある②萱振城には手を出さず、8日高屋城の東にある③駒ヶ谷に本陣を置いた。その間に④不動坂口で織田軍と高屋城兵の戦いが繰り広げられた。信長が見守る中での戦いに織田軍の士気は否が応でもあがった。同日夜城の北の⑤道明寺から⑥誉田にかけて織田軍は陣を張った。

12日になって信長は高屋城を包囲する兵を残して住吉に進んだ。13日には本願寺に近い⑦天王寺に進んで14日本願寺付近の刈田を行った。16日今度は遠里小野まで戻って17日⑧堀城を囲んで攻撃を開始し19日落城させた。堀城落城を知った康長は信長の右筆松井夕閑を通じて降伏を申し出た。信長は河内の三好の拠点となる城や砦は破却され、事実上三好家の抵抗は終わった。これは本願寺にとっても孤立することを意味した。21日信長は岐阜へ戻った。

↧

↧

柴島跡、正覚寺城跡、毛馬城跡{大阪市)

柴島城跡

柴島の地は、淀川と旧中津川に囲まれた中州にあり、若干の高地(芝ガ洲)にあったと思われている。この地は近代の淀川改修事業で一部は淀川の河川敷になり、中津川も廃川となってしまい現在その地形は失われている。明治時代初旬に作成されたと思われる『東摂城址図誌』(東城兎幾雄編)に柴島城も記載されており、それによると城跡の大きさは二町四方で、周囲より四尺ほど高い畑地があったとしているが、その畑地は現在大阪市立柴島中学校となっている。「数値地図5mメッシュ(標高)京都及大阪」(国土地理院発行)を使って柴島付近を縮尺2500分の1の地図にし、『東摂城趾図誌』(東城兎幾雄編)の柴島城の地図と比べてみると、170m×200mの長方形の微高地(標高4m)がほぼ一致した。

『東摂城址図誌』には城跡の東側に柴島神社(字白妙)が建っていたが、先の淀川改修事業で約600m北側の字調布に移築された。また柴島中学校の周辺で「本丸」「城道」「屋敷」「西屋敷」等の字名が残っていることにより城跡であったこと伺えるが、遺構などは全く残っていない。昭和3年(1928年)に建てられた大阪市の石碑は柴島神社との関係から場所を決定したようで、北に約150mずれている。柴島神社は現在の場所字調布ではなく、明治以前は外島(字白妙)にあった。

対岸には榎並城があり、近隣には堀城があり、これらの城同様、西国からの京への拠点で重要視されていた。

柴島城は十河一存が築いたのではないかと思われている。この城が史上に現れるのは大きく分けて2つあり、江口の戦いの時と大坂夏の陣の時である。江口の戦いでは三好政長派の細川晴賢がいる柴島城を三好長慶軍が大軍をもって攻め落城させている。その後稲葉紀通が江口村、大道村、柴嶋村等の中島藩を領土とし、この柴島城も稲葉紀通の居城となり大坂夏の陣では大和方面軍に組み入れられたようであるが、紀通も福知山藩に移封され、いつごろから廃城になったのかは不明である。(Wikiより抜粋)

毛馬城跡

2014/06/18 Wed. 12:40 [edit]

所在地:大阪市都島区毛馬町4丁目

築城年:天正4年(1576年)

築城主:本願寺顕如光佐

訪城日:2014年3月9日

元亀元年(1570)より始まった石山本願寺と織田信長との戦い(石山合戦)は、大阪の地を舞台に、一時的な和議を重ねつつ一進一退を繰り返した。織田信長は石山本願寺の周辺十箇所に付城を築いて包囲網を敷いたのに対し、本願寺では、高津・丸山・ひろ芝・正山・森口表・大海・飯満・中間村・鴫野・野江・楼の岸・勝曼・木津・難波など51か所にも及ぶ出城を構えた。

毛馬城は、この石山方の出城の1つで、飯満(けま)、すなわち「毛馬」のことであろう。これが毛馬城の起源であるが、守将名や規模などはわからない。毛馬城は、半ば幻の城なのである。

天正六年(1578)、信長に対して叛旗を翻した伊丹城の荒木村重を攻撃するため、織田方が塚口郷・毛馬村・倉橋郷・原田郡などに付城を築城した(「信長公記」)とされるも、この毛馬ではなく尼崎市内の食満(けま)のほうであろうという見方もある。

築城年:天正4年(1576年)

築城主:本願寺顕如光佐

訪城日:2014年3月9日

元亀元年(1570)より始まった石山本願寺と織田信長との戦い(石山合戦)は、大阪の地を舞台に、一時的な和議を重ねつつ一進一退を繰り返した。織田信長は石山本願寺の周辺十箇所に付城を築いて包囲網を敷いたのに対し、本願寺では、高津・丸山・ひろ芝・正山・森口表・大海・飯満・中間村・鴫野・野江・楼の岸・勝曼・木津・難波など51か所にも及ぶ出城を構えた。

毛馬城は、この石山方の出城の1つで、飯満(けま)、すなわち「毛馬」のことであろう。これが毛馬城の起源であるが、守将名や規模などはわからない。毛馬城は、半ば幻の城なのである。

天正六年(1578)、信長に対して叛旗を翻した伊丹城の荒木村重を攻撃するため、織田方が塚口郷・毛馬村・倉橋郷・原田郡などに付城を築城した(「信長公記」)とされるも、この毛馬ではなく尼崎市内の食満(けま)のほうであろうという見方もある。

正覚寺城跡

応仁の乱後も畠山政長・義就の確執は続き、畿内の各地で戦乱が続いていた。義就の死後、将軍足利義稙を擁する畠山政長は正覚寺城に本拠をおき、河内の平定にのりだしたが、明応ニ年(1493)四月の正覚寺合戦において義就の子、豊丸の逆襲により政長は敗れ、同月二十五日に自刃した。(正覚寺合戦)。天正五年(1577)には織田信長が本願寺攻めのために本陣をおいた。旭神社が城跡である。

|

↧

都道府県の成り立ち

トップ>>都道府県名一覧表

廃藩置県は、明治4年7月9日に木戸孝允邸における西郷、大久保、木戸3名の会議で内決し、直ちに実行されました。(明治4年7月14日施行) その後の統廃合により現在の都道府県となりました。 詳しくは下記参照。

http://www.jacar.go.jp/国立公文書館アジア歴史資料センター

http://www.tt.rim.or.jp/~ishato/tiri/tiri.htm地理のページ

新しくできた県の名前は、討幕諸藩は県庁所在地名を県名とし、朝敵派とされた藩は県庁所在地を含む郡名を県名としたといわれています。(実際は愛知県や徳島県などに限られ、各都道府県により実情は異なるようです。)

県名リスト

01北海道 | 02青森県 | 03岩手県 | 04宮城県 | 05秋田県 | 06山形県 | 07福島県 | 08茨城県 | 09栃木県 |

10群馬県 | 11埼玉県 | 12千葉県 | 13東京都 | 14神奈川県 | 15新潟県 | 16富山県 | 17石川県 | 18福井県 |

19山梨県 | 20長野県 | 21岐阜県 | 22静岡県 | 23愛知県 | 24三重県 | 25滋賀県 | 26京都府 | 27大阪府 |

28兵庫県 | 29奈良県 | 30和歌山県 | 31鳥取県 | 32島根県 | 33岡山県 | 34広島県 | 35山口県 | 36徳島県 |

37香川県 | 38愛媛県 | 39高知県 | 40福岡県 | 41佐賀県 | 42長崎県 | 43熊本県 | 44大分県 | 45宮崎県 |

46鹿児島県 | 47沖縄県 |

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ ・▲

http://www.pref.aomori.jp/ ・▲

http://www.pref.iwate.jp/ ・▲

http://www.pref.miyagi.jp/ ・▲

http://www.pref.akita.jp/ ・▲

http://www.pref.yamagata.jp/ ・▲

http://www.pref.fukushima.jp/ ・▲

http://www.pref.ibaraki.jp/ ・▲

http://www.pref.tochigi.jp/ ・▲

http://www.pref.gunma.jp/ ・▲

http://www.pref.saitama.lg.jp/ ・▲

http://www.pref.chiba.jp/ ・▲

http://www.metro.tokyo.jp/ ・▲

http://www.pref.kanagawa.jp/ ・▲

http://www.pref.niigata.jp/ ・▲

http://www.pref.toyama.jp/ ・▲

http://www.pref.ishikawa.jp/ ・▲

http://www.pref.fukui.jp/ ・▲

http://www.pref.yamanashi.jp/ ・▲

http://www.pref.nagano.jp/ ・▲

http://www.pref.gifu.lg.jp/ ・▲

http://www.pref.shizuoka.jp/ ・▲

http://www.pref.aichi.jp/ ・▲

http://www.pref.mie.jp/ ・▲

http://www.pref.shiga.jp/ ・▲

http://www.pref.kyoto.jp/ ・▲

http://www.pref.osaka.jp/ ・▲

http://web.pref.hyogo.jp/ ・▲

http://www.pref.nara.jp/ ・▲

http://www.pref.wakayama.lg.jp/ ・▲

http://www.pref.tottori.jp/ ・▲

http://www.pref.shimane.lg.jp/ ・▲

http://www.pref.okayama.jp/ ・▲

http://www.pref.hiroshima.jp/ ・▲

http://www.pref.yamaguchi.jp/ ・▲

http://www.pref.tokushima.jp/ ・▲

http://www.pref.kagawa.jp/ ・▲

http://www.pref.ehime.jp/ ・▲

http://www.pref.kochi.jp/ ・▲

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ ・▲

http://www.pref.saga.lg.jp/ ・▲

http://www.pref.nagasaki.jp/ ・▲

http://www.pref.kumamoto.jp/ ・▲

http://www.pref.oita.jp/ ・▲

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ ・▲

http://www.pref.kagoshima.jp/ ・▲

http://www.pref.okinawa.jp/ ・▲

廃藩置県は、明治4年7月9日に木戸孝允邸における西郷、大久保、木戸3名の会議で内決し、直ちに実行されました。(明治4年7月14日施行) その後の統廃合により現在の都道府県となりました。 詳しくは下記参照。

http://www.jacar.go.jp/国立公文書館アジア歴史資料センター

http://www.tt.rim.or.jp/~ishato/tiri/tiri.htm地理のページ

新しくできた県の名前は、討幕諸藩は県庁所在地名を県名とし、朝敵派とされた藩は県庁所在地を含む郡名を県名としたといわれています。(実際は愛知県や徳島県などに限られ、各都道府県により実情は異なるようです。)

県名リスト

01北海道 | 02青森県 | 03岩手県 | 04宮城県 | 05秋田県 | 06山形県 | 07福島県 | 08茨城県 | 09栃木県 |

10群馬県 | 11埼玉県 | 12千葉県 | 13東京都 | 14神奈川県 | 15新潟県 | 16富山県 | 17石川県 | 18福井県 |

19山梨県 | 20長野県 | 21岐阜県 | 22静岡県 | 23愛知県 | 24三重県 | 25滋賀県 | 26京都府 | 27大阪府 |

28兵庫県 | 29奈良県 | 30和歌山県 | 31鳥取県 | 32島根県 | 33岡山県 | 34広島県 | 35山口県 | 36徳島県 |

37香川県 | 38愛媛県 | 39高知県 | 40福岡県 | 41佐賀県 | 42長崎県 | 43熊本県 | 44大分県 | 45宮崎県 |

46鹿児島県 | 47沖縄県 |

01 北海道 (ほっかいどう)

明治2年からの道名。古くは越渡島・渡島などと呼ばれた。平安期から蝦夷ケ島と呼ばれた。和人の移住は鎌倉期以降で、津軽の安東氏の勢力圏で あった。江戸期は、松前藩領と蝦夷地からなる。明治2年7月に開拓使が設置され、8月15日蝦夷地を北海道と改めた。北海道は6案のひとつ「北加伊」を「北海」とし、東海道、山陽道などにならって 道を付した。なお、カイは蝦夷の音読である。明治15年2月に開拓使が廃止され、札幌・函館・根室の3県が設置されるが、明治19年に北海道庁を開設する。http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ ・▲

02 青森県 (あおもりけん)

明治4年から現在の県名。明治4年9月5日、弘前県・七戸県・八戸県・斗南県・黒石県・館県の6県を合わせた弘前県が成立するが、明治4年9月23日、県庁を弘前から青森へ移して一部を引き継ぎ、青森県と改称した。 青森は、江戸期には、青盛とも書いた。地名は、一年を通じて松が青々と生い茂ることから青森山と呼ばれた地名に由来する(青森市沿革史)。http://www.pref.aomori.jp/ ・▲

03 岩手県 (いわてけん)

明治5年1月8日から現在の県名。巌手県とも書いた。明治3年7月10日に盛岡藩が盛岡県として成立。その後、旧藩の因襲から抜け難いとの申請で郡名から岩手県に改称。岩手郡は古代からの郡名。岩手の名のおこりについては、下記参照。http://www.pref.iwate.jp/ ・▲

04 宮城県 (みやぎけん)

明治5年から現在の県名。明治4年の廃藩置県で仙台藩が仙台県となり、宮城県に改組。宮城は古代からの地名。 宮城郡の郡名から県名となる。古代多賀城が置かれ、「睦奥の遠の朝廷」から「みちのく府城」の意味で「宮城」と呼んだと考えられている。http://www.pref.miyagi.jp/ ・▲

05 秋田県 (あきたけん)

明治4年7月14日秋田藩が廃されて秋田県となった。もと久保田藩が明治4年1月9日に秋田藩と改め、久保田町も秋田町と改称し、県庁が置かれた 。秋田郡は、出羽国の古代からの郡名で、齶田、穐田とも書く。http://www.pref.akita.jp/ ・▲

06 山形県 (やまがたけん)

明治3年9月28日酒田県を中心に山形藩その他の他国の飛地を合併して成立。地名は、「和名抄」に見える古代の山方郷に由来する。 山形の地名は、野方・里方に対する山形の当て字とする説や、山県の転化とする説がある。http://www.pref.yamagata.jp/ ・▲

07 福島県 (ふくしまけん)

明治4年7月14日の廃藩置県で福島県(もと二本松県)の県域に10県のうちの一つとして成立。明治11年12月2日の改置で二本松・若松・平の3県 となり、二本松県を福島県とし、その後磐前県・若松県を合併し現在に至る。福島は福嶋とも書く。福島郷は戦国期からの郷名。http://www.pref.fukushima.jp/ ・▲

08 茨城県 (いばらぎけん)

明治4年11月13日県の統廃合で成立。県名は古代以来の郡郷名にちなむ。古くはウバラキと呼ばれた。水戸市の中心が茨城郡に属したことから県 名となる。ウバラキは茨のある所の意、木柵で囲んだ根拠地という説がある。また、「常陸国風土記」に黒坂命が茨荊と使って山の佐伯、野の佐伯とい う先住民を退治した、あるいは茨で城を造ったので名付けられたという大和朝廷の先住民征服に関する地名説がある。http://www.pref.ibaraki.jp/ ・▲

09 栃木県 (とちぎけん)

明治4年11月13日の県の統廃合により、宇都宮県と栃木県が誕生し、明治6年に合併して成立。県名の由来は、明治17年までの旧県庁所在地の 地名(栃木町)を継承。栃木町の地名の由来は、古くから栃の木が繁茂していたためといわれ、また、栃木市旭町に鎮座する神明宮がかつて栃木城内 にあったころ、社殿の屋根の千木(ちぎ)が10個あったため「十千木」といわれたことによるとも伝わる。http://www.pref.tochigi.jp/ ・▲

10 群馬県 (ぐんまけん)

明治4年10月28日廃藩置県で成立した8県を統合して成立。県名の由来は、廃藩置県に伴い前橋・高崎をともに含む県中央部の大郡「群馬」の名称 を県名とした。群馬郡は「和名抄」の「くるま」であり、古代当地の豪族車持君に由来すると伝える。http://www.pref.gunma.jp/ ・▲

11 埼玉県 (さいたまけん)

明治4年、武蔵国の埼玉郡と足立・葛飾郡の一部をもって成立。県名は、埼玉郷の郷名による。「続日本紀」に埼玉郡の地名が見える。もと前玉(さき たま)が、「さいたま」に変わったと思われる。http://www.pref.saitama.lg.jp/ ・▲

12 千葉県 (ちばけん)

明治6年6月15日木更津県と印旗県を廃止して千葉県となる。県名は古代以来の郡郷名による。千葉郡は下総国十一郡の一つ。http://www.pref.chiba.jp/ ・▲

13 東京都 (とうきょうと)

慶応4年(1868,明治元年)4月(旧暦・9月8日から明治)江戸鎮台府を設置し、3奉行制を廃止して寺社裁判所、民生裁判所、南北市政裁判所(事実 上の府政を執行)を設置した。7月17日に「江戸ヲ称シテ東京トセン」と詔書が発せられ、江戸鎮台府が廃止され、東京府となる。当初の府域は、旧南 北奉行所の支配地内でその後拡大される。昭和18年7月1日に東京都となる。東京市は、明治22年5月1日から昭和18年6月30日までの市名。は じめは府知事が市長を兼務。明治31年10月1日に15区、昭和7年に35区となる。昭和18年7月1日から東京都となる。http://www.metro.tokyo.jp/ ・▲

14 神奈川県 (かながわけん)

明治元年から現在の県名。もと神奈川府。神奈川府は慶応4年3月に横浜裁判所が開設され、神奈川奉行から事務を引き継ぐ。神奈川郷は鎌倉期 ~室町期に見える郷名。http://www.pref.kanagawa.jp/ ・▲

15 新潟県 (にいがたけん)

明治2年2月22日に新潟府が新潟県となる。明治2年7月27日に水原県の一部となり、明治3年3月7日水原県が改称して新潟県となる。新潟府は越 後府が明治元年9月21日に改称して成立。新潟は、信濃川・阿賀野川の2大河川の河口の中州の間に新しい内湾、新しい潟が形成されたことにちな むという。http://www.pref.niigata.jp/ ・▲

16 富山県 (とやまけん)

明治4年に富山藩が富山県となる。明治4年11月20日に新川県となる。明治9年に石川県に合併されるが明治16年に富山県が分県して現在に至る。http://www.pref.toyama.jp/ ・▲

17 石川県 (いしかわけん)

明治4年7月廃藩置県によって、金沢藩(通称加賀藩)が金沢県となり、「三州割拠」という中立により新政府は金沢県を石川県に改称される。石川郡 は、加賀国・石川県の郡名で「和名抄」には「伊之加波」とある。http://www.pref.ishikawa.jp/ ・▲

18 福井県 (ふくいけん)

明治4年7月14日廃藩置県により福井藩を継承して成立。明治4年12月20日福井・丸岡・大野・勝山・本保の5県を廃して福井県となるが、その後明 治4年12月20日に足羽県と改称。その後、石川県となるが明治14年2月7日福井県が成立。福井はもともと北庄と言ったが、寛永元年福居と改称し 、元禄年間の終わり頃から福井を記すようになった。http://www.pref.fukui.jp/ ・▲

19 山梨県 (やまなしけん)

明治4年10月20日甲府県を改称して現在の県名となる。甲斐の政治・経済の中心地であった山梨郡の郡名に由来。山梨郡は古代から明治11年の 郡名で、郡名の由来は、山梨は山無から生じたもので、当地は土地が平らで山が無いためとするが、山梨の木が多いところから名が起こったというの が通説である。http://www.pref.yamanashi.jp/ ・▲

20 長野県 (ながのけん)

明治4年6月22日に中野県が長野県に改称し、その後信濃国10郡全域を整理統合して、長野県となる。長野は長野市の小地名で、地名の由来は南 下りの長い傾斜面を長野と呼んだことに因むといわれる。その後、村名となり、明治4年に県名となった。http://www.pref.nagano.jp/ ・▲

21 岐阜県 (ぎふけん)

明治4年7月に笠松・高山県が設置され、その後同年11月20日に統廃合により、美濃が統合され岐阜県となった。明治9年8月に飛騨を岐阜県へ統 合し現在に至る。岐阜の地名の由来は、永禄10年に織田信長が稲葉山城を陥落したのち、尾張政秀寺の開山沢彦宗恩の考案による「岐山・岐陽・ 岐阜」の3つの地名から選んで、井口を岐阜と改称したという(安土創業録)。「安土創業録」には、政秀寺開山沢彦の「周の文王が岐山より起こり、天 下を定む」という中国の故事にちなんで岐阜と名づけることを進言したという。http://www.pref.gifu.lg.jp/ ・▲

22 静岡県 (しずおかけん)

明治4年7月14日廃藩置県により、旧静岡藩領を管轄地として設置。その後県の統廃合により明治11年に現在の地域となる。静岡は、慶安4年に駿 府藩主徳川家達の老臣が、駿府の呼称「府中」が不忠に通じると考え、賎機山にちなみ賎が丘と命名したが、賎は賎しいを意味するため静に改め、静 岡としたという。http://www.pref.shizuoka.jp/ ・▲

23 愛知県 (あいちけん)

明治5年から現在の県名で、明治5年4月2日に名古屋県が改称して成立。県名は、県庁所在地の郡名に由来するが、改名は明治維新の懲罰的意味 があったとの説がある(府藩県制史)。愛知郡は古代からの郡名で、古くは「あゆち」といい、愛智、愛知ともかかれた。「あゆ」は、湧き出る意で湧水の 多いところとする説や、東風を「あゆ」と訓むところからめでたいものをもたらす風の意とする説などがある。http://www.pref.aichi.jp/ ・▲

24 三重県 (みえけん)

明治5年3月17日に安濃津県の県庁を安濃津県津から三重郡四日市へ移転し、県名を郡名にちなんで三重県に改称し成立。明治7年に県庁を津へ 移す。明治9年4月18日度会県を統合し、現在の三重県となる。三重郡は、古代からの郡名で、伊勢国13郡の1つ。郡名の由来は、「古事記」に倭建 命が当郡三重村の地に至った時に足が三重に曲がるほど疲れていたことにちなむと伝える。http://www.pref.mie.jp/ ・▲

25 滋賀県 (しがけん)

明治4年7月の廃藩置県で膳所・木口・西大路・彦根・山上・宮川・朝日山など15の藩が県となったが、11月22日に大津県と長浜県に統廃合され、明 治5年1月19日に大津県が滋賀県と改称される。長浜県は、犬上県と改称し、その後滋賀県に合併する。滋賀郡は古代からの郷名で、近江国12郡 の一つ。http://www.pref.shiga.jp/ ・▲

26 京都府 (きょうとふ)

明治元年から現在の府名。地名の由来は、古代平安京の都に由来する。京都府は、慶応4年閏4月京都裁判所を改称して成立。http://www.pref.kyoto.jp/ ・▲

27 大阪府 (おおさかふ)

明治元年から現在の府名。慶応4年1月22日新政府の地方官庁としての大阪鎮台が本願寺津村別院に設置され、5日後には大阪裁判所と改称され 、旧大阪西町奉行所に移された。同年5月2日に府藩県制の制定により大阪裁判所を改称し大阪府が設置された。その後統廃合により明治20年11 月4日現在の区域となる。大坂は明治10年ころまでは大坂とも書かれていた。地名の由来は、地形によると思われる。大坂は戦国期からの地名で、 本願寺建立以前は小坂と称し、後には尾坂とも記した。http://www.pref.osaka.jp/ ・▲

28 兵庫県 (ひょうごけん)

明治元年5月23日から現在の県名。明治元年(慶応4年)5月23日兵庫裁判所の管轄地をもって設置され、県庁は旧兵庫裁判所に置かれた。初代 県知事は伊藤俊輔。その後の統廃合により明治9年8月21日にほぼ現在の区域となる。地名の由来は、大化の改新の際に摂播国境の須磨関を守る ために、兵器庫を設置せよとの命により武器を納めた倉=兵庫が作られたことからという(神戸物語)。http://web.pref.hyogo.jp/ ・▲

29 奈良県 (ならけん)

明治元年5月19日府藩県三治制により、大和国鎮撫総督府が奈良県と改称して成立するが、7月29日奈良府となり、明治2年7月17日に奈良県に 改称する。明治14年2月7日に大阪府へ併合されるが、明治20年11月4日大阪府から分離して現在に至る。地名の由来は、古来から那羅・平・平城 ・乃楽などと書かれ、草木を踏み平(なら)した所を意味し、緩傾斜地を表現する後という説や、樹木楢にちなむともいわれる。平城京の平城もナラと読 み、平に都城を意味する城を付加したとされる。http://www.pref.nara.jp/ ・▲

30 和歌山県 (わかやまけん)

明治4年から現在の県名。廃藩置県により和歌山藩所轄地を引き継いで和歌山県が成立。明治4年11月22日和歌山・田辺・新宮の3県を統廃合し て新たに和歌山県を設置。和歌山は戦国期からの地名で、天正13年豊臣秀吉が岡山、のち虎伏山ともいう砂丘性の丘陵に城郭築造を命じた際に、 南に位置する古来からの名勝「和歌浦」と対比して「和歌山」と命名したという(続風土記)。近世は若山とも表記される。http://www.pref.wakayama.lg.jp/ ・▲

31 鳥取県 (とっとりけん)

明治4年から現在の県名。(明治9年8月から明治14年9月までは島根県に合併される。)明治4年7月14日廃藩置県により鳥取藩が鳥取県となる。 旧藩領がそのまま県域となり現在に存続しているのは鳥取県だけである。地名の由来は、往古に沼沢地をなしており、水鳥を捕る朝廷の鳥取部がす んでいたことからと伝える。http://www.pref.tottori.jp/ ・▲

32 島根県 (しまねけん)

明治4年から現在の県名。出雲国の松江・広瀬・母里の3県が廃止され、隠岐国を合わせて島根県が成立。明治9年に鳥取県を併合するが、明治14 年11月25日分離する。島根は古代からの郡名で、地名の由来は、「国引き坐しし八束水臣津野命の詔りたまいで名を負せ給えるなり」としている(風 土記)。http://www.pref.shimane.lg.jp/ ・▲

33 岡山県 (おかやまけん)

明治4年から現在の県名。明治4年7月14日廃藩置県により旧岡山藩をもって成立。県庁は岡山城内池田出羽邸に設置。岡山は、鎌倉期からの地 名。現在の岡山市の中心部はかつて3山が島として並んでいた。周囲が陸地となり、中央の石山に中世以来城砦として用いられたが、宇喜多秀家が 豊臣秀吉の指示で岡山に築城し、以後城下町全体を岡山と呼ぶようになった。3山は、岡山・石山・天神山で、岡山は備前・備中・備後の造酒神の酒 折明神を祀る社殿が往古「岡山殿」と呼ばれたことに由来するという。http://www.pref.okayama.jp/ ・▲

34 広島県 (ひろしまけん)

明治4年から現在の県名。明治4年7月14日廃藩置県により広島藩領を継承して成立。広島城に県庁を置く。 広島の由来はここを参照。http://www.pref.hiroshima.jp/ ・▲

35 山口県 (やまぐちけん)

明治4年から現在の県名。明治4年7月14日廃藩置県により旧萩藩領と旧徳山藩領をもって成立。県庁を山口藩庁内に置く。明治4年11月岩国・豊 浦・清末の3県が山口県に合併し現在の区域となる。山口は山口盆地の北方、一の坂川に沿って長門国阿武郡の山地に分け入る入り口であったから 、東鳳翩山の東方にある一ノ坂銀山の山口にあたるからなどという。http://www.pref.yamaguchi.jp/ ・▲

36 徳島県 (とくしまけん)

明治13年から現在の県名で、明治4年7月14日廃藩置県により、旧阿波国と津名郡を除く旧淡路国を県域として成立。同年11月1日淡路国全域を 管轄することになり、名東県と改称された。(一般に討幕派諸藩は県庁所在地名を県名とし、朝敵派とされた藩は県庁所在地を含む郡名を県名とした といわれるが、旧徳島藩は朝敵ではないが、最終段階まで討幕・佐幕の旗色を鮮明にしなかったためといわれる。)古くから渭津とも称し、地名は蜂須 賀家政が城を構えた付近を徳島と呼んだことにちなむ。http://www.pref.tokushima.jp/ ・▲

37 香川県 (かがわけん)

明治初期から現在の県名。明治4年11月15日高松県と丸亀県が合併し香川県が設置。その後統廃合があり、明治21年12月3日第3次の香川県 が設置され、現在に至る。香川郡は古代からの郡名で、香河郡とも書く。郡名の由来は、当郡の山里に樺の古木があり、その周辺の木にその香りが 移り、大河に落ちて郡の中央を流れて香りを漂わせていたことによるという(全讃史)。http://www.pref.kagawa.jp/ ・▲

38 愛媛県 (えひめけん)

明治6年2月から現在の県名。松山県を改称した石鉄県と、宇和島県を改称した神山県が合併して成立。もとの伊予国全域にあたる。県名の由来は、 「古事記」に見える「愛比売(えひめ)」による。この愛比売が「愛媛」に転化し、現在の県名になったとされる。http://www.pref.ehime.jp/ ・▲

39 高知県 (こうちけん)

明治4年から現在の県名。明治4年7月の廃藩置県により、旧土佐国を県域として成立。高知は土佐藩山内氏の城下町で、山内氏による大高坂山へ の築城により、河中山(こうちやま)と名付けられたが、水害に苦しめられるため河中の文字を嫌い、高智山、高知と改められた。http://www.pref.kochi.jp/ ・▲

40 福岡県 (ふくおかけん)

明治4年7月14日廃藩置県により、旧福岡藩領をもって成立。その後統廃合により明治9年4月18日に現在の区域となる。福岡は、慶長6年黒田長 政が那珂郡警固村福崎の丘陵地に築城し、黒田氏の故地備前国邑久郡福岡の地名にちなみ命名したものという。http://www.pref.fukuoka.lg.jp/ ・▲

41 佐賀県 (さがけん)

明治4年7月14日廃藩置県により旧藩名をもって成立。明治4年厳原県と合併して伊万里県となる。その後統廃合により明治16年5月9日に佐賀県 が長崎県から分離して成立現在に至る。佐賀郡は古代からの郡名で佐嘉とも書いた。嘉瀬川は古くは「佐嘉川」と呼ばれ、その川上に交通を妨害する 荒神がいて通行者を悩ませた。そこで嘉瀬川流域の大和町東山田・西山田付近に住んでいたと思われる大山田女・狭山田女という土豪である巫女の 進言で、山田よりさらに上流の下田(大和町下田)の村の土をもって人形・馬形を作り荒神を祀ったところ妨害がなくなったという。その賢女から「佐嘉」 の郡名がつけられたという(肥前風土記)。また、郡の中心になる村にクスの大樹があり、朝日の影が西の杵島郡蒲川山を覆い、夕日の影は養父郡の 草横山を覆ったという。そこで日本武尊がクスの栄える「栄国(さかのくに)」と名付けられ、「佐嘉」になったという。http://www.pref.saga.lg.jp/ ・▲

42 長崎県 (ながさきけん)

明治2年6月20日長崎府が長崎県に改称して成立。明治4年11月14日旧長崎県・大村県・平戸県・福江県をあわせて長崎県が成立し、現在に至る 。長崎奉行所が慶応4年2月2日に長崎裁判所を置き、明治元年5月4日に長崎府に改称される。長崎は、鎌倉期からの地名で、永埼とも書き、地名 の由来は、長い岬を含む地いあったことにちなむとも、長崎小太郎を祖とする長崎氏が居住したことに由来するともいう。http://www.pref.nagasaki.jp/ ・▲

43 熊本県 (くまもとけん)

明治4年7月14日廃藩置県により旧熊本藩を引き継いで成立。その後、統廃合により白川県と改称し、白川県庁が旧熊本城内に移転し、明治9年2 月22日熊本県と改称し現在に至る。古くは、隈本とも書き、慶長12年加藤清正の築城の際に熊本に改めたという(肥後国誌)。隈本は南北朝から見 える地名。http://www.pref.kumamoto.jp/ ・▲

44 大分県 (おおいたけん)

明治4年7月14日廃藩置県により府内県・臼杵県・佐伯県・岡県・日出県・杵築県・森県・日田県・熊本県・島原県・中津県・伊万里県が成立。11月14 日に統廃合により豊後国内一円は大分県となる。大分郡は古代からの地名で、「豊後国風土記」では景行天皇の地名説話による「碩田(おおきた)」に 由来するという説がある。http://www.pref.oita.jp/ ・▲

45 宮崎県 (みやざきけん)

明治6年1月15日廃藩置県後の統廃合により日向国全域を管轄として成立。その後明治9年8月21日鹿児島県に合併されたが、明治16年5月9日 鹿児島県から分離して現在に至る。地名は神武天皇の高千穂宮跡と伝えられる皇宮屋、または奈古神社の前に広がる地としての宮前からの転訛とも 言われる。中世後期から、宮崎城(池内城)を中心とする領域を宮崎と称した。もと県庁設置の上別府村が延岡藩の宮崎代官所の支配地であったた め県名となったと考えられる。http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ ・▲

46 鹿児島県 (かごしまけん)

明治4年7月14日廃藩置県により旧鹿児島藩領をもって成立。その後統廃合により明治16年から現在の区域となる。鹿児島は、鎌倉期からの地名 で、薩摩国鹿児島郡のうち。鹿児島郡は、古代からの郡名で、地名は桜島に起こり、その北方対岸の神社名となり拡がったものという。http://www.pref.kagoshima.jp/ ・▲

47 沖縄県 (おきなわけん)

明治12年から現在の県名。廃藩置県により旧琉球藩領をもって成立。那覇の内務省出張所が沖縄県庁となった。戦後米国の軍政下となるが、昭和4 7年5月15日日本へ返還された。沖縄は古代からの古琉球-現在の総称名で、方言ではウチナーという。沖縄の語源については、那覇の崇元寺の 南東にある浮縄御嶽に関する伝説がある。http://www.pref.okinawa.jp/ ・▲

↧

新堂廃寺跡

国指定史跡ガイドの解説

しんどうはいじあと【新堂廃寺跡】

大阪府富田林市緑ヶ丘町・中野町にある寺院跡。指定名称は「新堂廃寺跡附オガンジ池瓦窯跡(つけたりオガンジいけかわらがまあと) お亀石古墳(おかめいしこふん)」。大阪平野南部、羽曳野(はびきの)丘陵裾の大和川支流の石川が形成した河岸段丘上に所在する。新堂寺の遺跡地に古瓦が散布することは大正年間から知られていたが、1959年(昭和34)の調査で白鳳(はくほう)時代再建の建物4棟を確認し、南から塔、金堂、講堂が一直線に並び、金堂の西側に基壇建物が建つ伽藍(がらん)配置であることが判明した。その後、飛鳥時代の中門と南面、東面、西面回廊が検出され、塔の基壇下層で飛鳥時代の基壇土を確認、創建期には四天王寺式の伽藍配置だったことが明らかとなった。オガンジ池瓦窯跡は、新堂廃寺跡の北西約500mにあるオガンジ池の北東堤に所在する半地下式無段登り窯。お亀石古墳はオガンジ池瓦窯跡北の丘陵上に立地。主体部は、南北に据えた凝灰岩製家形石棺の南側面に開口部を設けた横口式石槨(せっかく)という特異な構造をし、石棺周囲に敷き詰められていた瓦は新堂廃寺創建に用いたもので、古墳の被葬者が寺と密接な関係にあることが想定される。寺院、瓦窯、古墳が有機的な関連をもって近接する例はきわめて貴重であるとして、2002年(平成14)に国の史跡に指定された。近畿日本鉄道長野線富田林駅から徒歩約20分。

↧

聖徳太子の家系

↧

↧

都道府県の最高峰

道府県の最高峰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

各都道府県の最高峰(かくとどうふけん の さいこうほう)

| 1 | 北海道 | 大雪山( だいせつざん ) (旭岳( あさひだけ ) ) | 2,291 | 石狩山地 | 日本百名山 |  |

| 2 | 青森県 | 岩木山( いわきさん ) | 1,625 | 独立峰 | 日本百名山 |  |

| 3 | 岩手県 | 岩手山( いわてさん ) | 2,038 | 奥羽山脈 | 日本百名山 |  |

| 4 | 宮城県 | 屏風岳( びょうぶだけ ) | 1,825 | 蔵王連峰 | 日本百名山 |  |

| 5 | 秋田県[1] | 秋田駒ヶ岳( あきたこまがたけ ) ( 男女岳 ( おなめだけ ) ) | 1,637 | 奥羽山脈 | 日本二百名山 |  |

| 6 | 山形県 | 鳥海山( ちょうかいさん ) (新山( しんざん ) ) | 2,236 | 丁岳山地 | 日本百名山 |  |

| 7 | 福島県 | 燧ヶ岳( ひうちがたけ ) (柴安( しばやすぐら ) ) | 2,356 | 独立峰 | 日本百名山 |  |

| 8 | 茨城県 | 八溝山( やみぞさん ) | 1,022 | 八溝山地 | 日本三百名山 |  |

| 9 | 栃木県 | 日光白根山( にっこうしらねさん ) | 2,578 | 日光火山群 | 日本百名山 |  |

| 10 | 群馬県 | 日光白根山 | 2,578 | 日光火山群 | 日本百名山 |  |

| 11 | 埼玉県 | 三宝山( さんぽうざん ) | 2,483 | 奥秩父山塊 |  | |

| 12 | 千葉県 | 愛宕山( あたごやま ) | 408 | 房総丘陵 | 峯岡山分屯基地[2] |  |

| 13 | 東京都 | 雲取山( くもとりやま ) | 2,017 | 奥多摩 | 日本百名山 |  |

| 14 | 神奈川県 | 蛭ヶ岳( ひるがたけ ) | 1,673 | 丹沢山地 | 日本百名山 |  |

| 15 | 新潟県 | 小蓮華山( これんげさん ) | 2,766[3] | 北アルプス |  | |

| 16 | 富山県 | 立山( たてやま ) (大汝山( おおなんじやま ) ) | 3,015 | 北アルプス | 日本百名山 |  |

| 17 | 石川県 | 白山( はくさん ) (御前峰( ごぜんがみね ) ) | 2,702 | 両白山地 | 日本百名山 |  |

| 18 | 福井県 | 越前三ノ峰( えちぜんさのみね ) | 2,095 | 両白山地 | 三ノ峰の南のピーク |  |

| 19 | 山梨県 | 富士山( ふじさん ) (剣ヶ峰( ) ) | 3,776 | 独立峰 | 日本百名山 |  |

| 20 | 長野県 | 奥穂高岳( おくほたかだけ ) | 3,190 | 北アルプス | 日本百名山 |  |

| 21 | 岐阜県 | 奥穂高岳 | 3,190 | 北アルプス | 日本百名山 |  |

| 22 | 静岡県 | 富士山 (剣ヶ峰) | 3,776 | 独立峰 | 日本百名山 |  |

| 23 | 愛知県 | 茶臼山( ちゃうすやま ) | 1,415 | 美濃三河高原 |  | |

| 24 | 三重県 | 大台ヶ原山( おおだいがはらやま ) (日出ヶ岳( ひのでがたけ ) ) | 1,695 | 紀伊山地 | 日本百名山 |  |

| 25 | 滋賀県 | 伊吹山( いぶきやま ) | 1,377 | 伊吹山地 | 日本百名山 |  |

| 26 | 京都府 | 皆子山( みなごやま ) | 972 | 丹波高地 |  | |

| 27 | 大阪府[4] | 大和葛城山( やまとかつらぎさん ) | 959 | 金剛山地 | 日本三百名山 |  |

| 28 | 兵庫県 | 氷ノ山( ひょうのせん ) | 1,510 | 中国山地 | 日本二百名山 |  |

| 29 | 奈良県 | 八経ヶ岳( はっきょうがたけ ) (八剣山( はっけんざん ) ) | 1,915 | 紀伊山地 | 日本百名山 |  |

| 30 | 和歌山県[5] | 龍神岳( りゅうじんだけ ) | 1,382 | 紀伊山地 |  | |

| 31 | 鳥取県 | 大山( だいせん ) (剣ヶ峰( けんがみね ) ) | 1,729 | 大山山系 | 日本百名山 |  |

| 32 | 島根県 | 恐羅漢山( おそらかんざん ) | 1,346 | 冠山山地 |  | |

| 33 | 岡山県 | 後山( うしろやま ) | 1,345 | 中国山地 |  | |

| 34 | 広島県 | 恐羅漢山 | 1,346 | 冠山山地 |  | |

| 35 | 山口県 | 寂地山( じゃくちさん ) | 1,337 | 冠山山地 |  | |

| 36 | 徳島県 | 剣山( つるぎさん ) | 1,955 | 四国山地 | 日本百名山 |  |

| 37 | 香川県 | 竜王山( りゅうおうざん ) | 1,060 | 讃岐山脈 |  | |

| 38 | 愛媛県 | 石鎚山( いしづちさん ) ( 天狗岳 ( てんぐだけ ) ) | 1,982 | 四国山地 | 日本百名山 |  |

| 39 | 高知県 | 三嶺( さんれい/みうね ) | 1,893 | 四国山地 | 日本二百名山 |  |

| 40 | 福岡県[6] | 釈迦岳( しゃかだけ ) | 1,230 | 津江山系 (釈迦岳山地) |  | |

| 41 | 佐賀県 | 経ヶ岳( きょうがたけ ) | 1,076 | 多良山地 | 日本三百名山 |  |

| 42 | 長崎県 | 雲仙岳( うんぜんだけ ) (平成新山( へいせいしんざん ) ) | 1,486 | 雲仙山系 | 日本二百名山 |  |

| 43 | 熊本県 | 国見岳( くにみだけ ) | 1,739 | 九州山地 | 日本三百名山 |  |

| 44 | 大分県 | 九重山( くじゅうさん ) (中岳( なかだけ ) ) | 1,791 | 九州山地 | 日本百名山 |  |

| 45 | 宮崎県 | 祖母山( そぼさん ) | 1,756 | 九州山地 | 日本百名山 |  |

| 46 | 鹿児島県 | 宮之浦岳( みやのうらだけ ) | 1,936 | 屋久島 | 日本百名山 |  |

| 47 | 沖縄県 | 於茂登岳( おもとだけ ) | 526 | 石垣島 |

↧

若江城(東大阪市)

大阪府東大阪市若江城

神社祠前に他の記念碑などと一緒に立てられている若江城址碑

河内の武士統率のために築かれた北朝方の拠点、後に京を追われた足利義昭が入城

所在地

大阪府東大阪市若江北町・若江南町

【アクセス】

「巨摩東信号」から200~300mほど東進すると、道路右手に「若江小学校」があり、さらに少し進むと祠と石碑が寄せ集められ、その中に若江城跡の城址碑もある。道路反対(北)側には、若江公民館、若江幼稚園があり、そこにも説明板と石碑がある。

車は、その200mほど南にある「若江鏡神社」の境内を拝借しました。尚、「若江鏡神社」のすぐ北の「蓮城寺」にも、お願いすれば駐車可能だと思います。

若江小学校:東大阪市若江南町2丁目9−54、電話06-6721-0292

若江鏡神社:東大阪市若江南町2丁目3-9、電話06-6721-2340

蓮城寺:東大阪市若江南町2丁目3-7、電話06-6721-6183

【アクセス】

「巨摩東信号」から200~300mほど東進すると、道路右手に「若江小学校」があり、さらに少し進むと祠と石碑が寄せ集められ、その中に若江城跡の城址碑もある。道路反対(北)側には、若江公民館、若江幼稚園があり、そこにも説明板と石碑がある。

車は、その200mほど南にある「若江鏡神社」の境内を拝借しました。尚、「若江鏡神社」のすぐ北の「蓮城寺」にも、お願いすれば駐車可能だと思います。

若江小学校:東大阪市若江南町2丁目9−54、電話06-6721-0292

若江鏡神社:東大阪市若江南町2丁目3-9、電話06-6721-2340

蓮城寺:東大阪市若江南町2丁目3-7、電話06-6721-6183

遺構

【現状】 若江公民分館、若江幼稚園、若江小学校、宅地等

【遺構等】 石碑、説明板

【遺構等】 石碑、説明板

若江城の歴史

若江城は、南北朝時代の争乱期(14世紀末)に、室町幕府の命令により河内国内の武士の統率と取締りのため、河内国守護に任じられた畠山基国が、北朝方の拠点として築いた城郭と考えられ、永徳2年(1382)から天正元年(1573)までの約2世紀間、河内国守護の政庁の役割を果たした。

畠山氏は、満家・持国に継がれ、このあと政長と義就の義兄弟の家督争いは、有名な応仁の乱へと発展し、やがて支配は細川氏から三好氏へ移り、永録11年(1568)には畿内を平定した織田信長が三好義継を若江城主に、畠山高政を高屋城主としたが、義継は元亀3年(1572)松永久秀らと信長を裏切り、高屋城主畠山高政を攻め、高屋城の周りに砦を築いた。しかし、信長が佐久間信盛・坂井尚政・柴田勝家らを派遣して砦を取り囲んだため、義継は若江城に撤退を余儀なくされた。

元亀4年(1573)4月に武田信玄が死去すると、信長包囲網は織田軍の反攻を受けて一気に瓦解し、朝倉義景や浅井長政らは信長に討たれた。

そして、天正元年(1573)7月、槙島城に立て籠もった信長包囲網の黒幕である第15代将軍・足利義昭を攻め落とし、京都から若江城の三好義継(義昭の妹婿)のもとに追放した。

11月5日、義昭が堺へと移ったことを確認した信長は11月16日若江城を攻め、義継を自刃させた。

その後、若江城は、石山本願寺攻撃の拠点として使われたが、和議が成立し、城の役割を終えて廃城となり、歴史から姿を消すことになった。

『「現地説明板」、「ウィキペディア・若江城の戦い」ほか参照』

畠山氏は、満家・持国に継がれ、このあと政長と義就の義兄弟の家督争いは、有名な応仁の乱へと発展し、やがて支配は細川氏から三好氏へ移り、永録11年(1568)には畿内を平定した織田信長が三好義継を若江城主に、畠山高政を高屋城主としたが、義継は元亀3年(1572)松永久秀らと信長を裏切り、高屋城主畠山高政を攻め、高屋城の周りに砦を築いた。しかし、信長が佐久間信盛・坂井尚政・柴田勝家らを派遣して砦を取り囲んだため、義継は若江城に撤退を余儀なくされた。

元亀4年(1573)4月に武田信玄が死去すると、信長包囲網は織田軍の反攻を受けて一気に瓦解し、朝倉義景や浅井長政らは信長に討たれた。

そして、天正元年(1573)7月、槙島城に立て籠もった信長包囲網の黒幕である第15代将軍・足利義昭を攻め落とし、京都から若江城の三好義継(義昭の妹婿)のもとに追放した。

11月5日、義昭が堺へと移ったことを確認した信長は11月16日若江城を攻め、義継を自刃させた。

その後、若江城は、石山本願寺攻撃の拠点として使われたが、和議が成立し、城の役割を終えて廃城となり、歴史から姿を消すことになった。

『「現地説明板」、「ウィキペディア・若江城の戦い」ほか参照』

現況・登城記・感想等

若江城は、TOP写真の碑が立つ辺りが、主郭のあったところといわれています。道路北側の若江公民分館に説明板があり、その隣の幼稚園のフェンスの内側にも城址碑があります。

説明板に「若江城の跡は、昭和47年以来の発掘調査で、次第に明らかになってきており、若江公民分館を中心として、周辺から二重の堀や土塁・各種建物・溝・井戸などの跡や、瓦類・土器類・武器類など、多数の城跡の存在を裏付ける資料が出土しています。」とありますが、今は、地上には遺構は何も残っていません。

尚、この近くが、大坂夏の陣で木村重成が陣所を置いた場所であり、蓮城寺には位牌堂が祀られ、堂内に武者姿絵や位牌が安置されており、また、近くには木村重成像(若江南町1丁目8)や木村重成の墓(八尾市幸町6丁目)もあります。

の記念碑などと共に寄せ集められた中に立つ若江城址碑

![IMG_4513 IMG_4513]()

説明板に「若江城の跡は、昭和47年以来の発掘調査で、次第に明らかになってきており、若江公民分館を中心として、周辺から二重の堀や土塁・各種建物・溝・井戸などの跡や、瓦類・土器類・武器類など、多数の城跡の存在を裏付ける資料が出土しています。」とありますが、今は、地上には遺構は何も残っていません。

尚、この近くが、大坂夏の陣で木村重成が陣所を置いた場所であり、蓮城寺には位牌堂が祀られ、堂内に武者姿絵や位牌が安置されており、また、近くには木村重成像(若江南町1丁目8)や木村重成の墓(八尾市幸町6丁目)もあります。

の記念碑などと共に寄せ集められた中に立つ若江城址碑

↧

本日ブログ訪問者13万人突破しました

↧

大坂の陣400年豊臣家と徳川家②真田幸村の戦い

大坂の陣400年豊臣家と徳川家②真田幸村の戦い

京都府ウォーキング協会13キロ、2015年3月13日

JR天王寺駅

天王寺公園、スタート

黒田藩屋敷門

江戸時代に大阪は「天下の台所」といわれて、諸藩は中之島周辺の堂島川、土佐堀川、江戸堀川に沿って蔵屋敷を設けていました。 旧黒田藩(福岡藩)蔵屋敷の表門が昭和8年にビル建設に伴い、天王寺公園内の大阪市立美術館南側に移築されました。この門です。 大阪府有形文化財とされています。 江戸時代中期の蔵屋敷の遺構をもつ数少ないもののひとつで、現在の中之島三井ビル付近にあったが天王寺公園にに移築

茶臼山

古墳自体は5世紀にこの地の豪族のために作られた墓といわれ、大阪市内でも最大級の前方後円墳だが被葬者は不明である。1546年(天文15年)、細川晴元の家臣山中又三郎が古墳の後円部に大塚城を築く。1614年(慶長19年)の大坂冬の陣では茶臼山一帯が徳川家康の本陣となり、翌1615年(慶長20年)の大坂夏の陣では真田信繁(幸村)の本陣となって「茶臼山の戦い(天王寺口の戦い)」の舞台となった

一心寺

小助のストーリーは、武田滅亡後、父・穴山信光とともに浪人武者として各地の戦場を子供ながらに足り歩き、合戦の英才教育を受けます。父の背後から槍を構える姿が噂になり、幸村のスカウトを受けるという設定。

十勇士のメンバーとなった後の小助は、背格好が幸村にたいへん近いため、幸村の第一の影武者として様々な活躍をします。

大坂夏の陣では、徳川の重臣・本多忠朝と幸村が一騎打ちに。しかし、この一騎打ちの最中、小助は周囲にバレないように幸村と入れ替わるという離れ業を見せます。

「正真正銘の真田幸村」を大きく名乗り、大軍を相手に奮戦。幸村の身代わりに討ち取られ、影武者としての仕事を成功させます。

逢坂

安居神社

大坂夏の陣で真田幸村が戦死したのが安居神社境内といわれている。慶長二十年(1615)五月七日、天王寺口の茶臼山に布陣した真田幸村は、毛利勝永らとともに徳川幕府軍と大激戦を繰り広げる。一時は幸村や勝永らの獅子奮迅の戦いぶりに幕府軍が大混乱になり徳川家康を窮地に追い込んだ。しかし、大兵力の幕府軍相手にさすがの幸村も力尽き、安居神社境内の一本松の下で休息しているところを松平忠直隊の武将に討ち取られる。享年49。

神社には幸村の像と戦死跡の碑、そして幸村が休息していたといわれる二代目の一本松「さなだ松」がある。

神社には幸村の像と戦死跡の碑、そして幸村が休息していたといわれる二代目の一本松「さなだ松」がある。

天神坂

清水坂

新清水清水院に登る坂道をいう。高台にある新清水寺境内からの眺望は格別で、さらに境内南側のがけから流れ出る玉出の滝は、大阪唯一の滝として知られている。

また、この付近一帯は昔から名泉どころとして知られ、増井・逢坂・玉手・安井・土佐(有栖)・金龍・亀井の清水は七名泉と呼ばれている。

また、この付近一帯は昔から名泉どころとして知られ、増井・逢坂・玉手・安井・土佐(有栖)・金龍・亀井の清水は七名泉と呼ばれている。

愛染坂

その名のとおり、坂の下り口ある愛染堂勝鬘院から名付けられた。愛染さんの夏祭り(六月三十日)は大阪夏祭りの先駆けとして知られ、境内の多宝塔は市内最古(文禄三年)の建造物で、重要文化財と指定されている。

大江神社には「夕陽岡」の碑があり、このあたりからの夕焼けは今も美しい

大江神社には「夕陽岡」の碑があり、このあたりからの夕焼けは今も美しい

口縄坂

源聖寺坂

真言坂

生国魂神社

現在の大阪城付近に「生島(いくしま)神」「足島(たるしま)神」がまつられたのが起源とされ、夏祭りは平安時代の厄よけ祈願に起源があるとされる。豊臣秀吉の大坂城築城に伴い、1585年に現在地に移転。みこし行列はかつての本殿にご神体を1日だけ戻す行事。

高津宮

近松門左衛門の墓

近松門左衛門は1653年(承応2年)の生まれで(出生地については諸説あり)、本名は杉森信盛、幼名は次郎吉といい、越前・吉江藩士杉森市左衛門信義の次男として誕生する、。元禄年間を中心として、貞享~享保と約40年間にわたり劇作家として活躍し、1724年(享保9年)に72歳で没した。

近松は、竹本義太夫や2代目義太夫のために100作を越える浄瑠璃を著す一方で、坂田藤十郎のために20数作の歌舞伎狂言を著している。

「曽根崎心中」、「心中天網島」、「女殺油地獄」などの世話物に代表される作品に描かれる人間の姿は今日に通ずる所も多く、伝統芸能や演劇、映画などの中で再創造され、たくさんの人に感動を与え続けている。

尚、近松門左衛門の墓は兵庫県尼崎市久々地の「広済寺」にもある。

近松は、竹本義太夫や2代目義太夫のために100作を越える浄瑠璃を著す一方で、坂田藤十郎のために20数作の歌舞伎狂言を著している。

「曽根崎心中」、「心中天網島」、「女殺油地獄」などの世話物に代表される作品に描かれる人間の姿は今日に通ずる所も多く、伝統芸能や演劇、映画などの中で再創造され、たくさんの人に感動を与え続けている。

尚、近松門左衛門の墓は兵庫県尼崎市久々地の「広済寺」にもある。

潔沖旧庵

円珠庵、鎌八幡

潔沖が鎌八幡に居構える

ところで、真田丸を、今の知識でイメージしてはいけません。昔の出城です。野菜や米を運びこんだり、排泄物を外へ出したりするのに、民間の人も自由に出入りしていたはず。そんな中にまじって、鎌八幡の霊木を慕う人々が陣所に入り、手を合わせていた。それを見た幸村が「なぜ信仰しているのか」と聞くと、みんなが「お力のあるご神木なので」と言うので、「それではわたしも祈願しましょう」と、鎌を打ち込んで必勝を祈願した。すると、大いに戦勝をあげたため、幸村はお礼の思いをこめ、くずれかけていた祠をきれいにして、大きく建て替えた。これが、「大坂冬の陣」について寺で言い伝えられてきた話です。

心眼寺

真田幸村とその子・大助の供養のために真田家の祖先である滋野氏が江戸時代に建てた寺である。心眼寺周辺は大坂冬の陣で真田幸村が築いた大坂城の出丸・真田丸跡地といわれる。三光神社が真田丸の東側に位置し、心眼寺は西側にあたる。「真田幸村出丸城跡」の碑が門の前にある。

三光神社公園、食事

三光神社

銅像の横にあるのが「真田の抜け穴」。大坂城から真田丸までつながる、地下に掘った連絡トンネルといわれています。

かつて、三光神社以外にも、7つか8つ抜け穴があったようです。50年ほど前、地元玉造では、抜け穴が互いに地下でつながっていて、幸村は穴から穴へと顔を出し、茶臼山にいたと思えば真田山にと神出鬼没の活躍ぶりで、敵をかく乱したと言われていました。今では、こんな話、聞きませんが。

「千日前通に行く手前の産湯(うぶゆ)稲荷さんにも抜け穴があったらしい。道を作るのにとられてしもうて。結局残ったのはうちだけ」と小田さん。

穴の前に立つと、さまざまな戦国ドラマがかきたてられます。

玉造稲荷神社

玉造稲荷神社内に豊臣秀頼公像があります(中村晋也氏作)。隣は難波・玉造資料館。

銅像をつくられた中村晋也氏は大阪城内の豊国神社にも豊臣秀吉像を作られています。豊臣親子2代にわたる銅像をつくられているわけですね。

越中井

この付近は細川越中守忠興(ただおき)の邸跡で、越中井はその邸内にあったものといわれている。慶長5年(1600)関ケ原戦の直前、忠興が家康に従い上杉攻めに出陣中、石田三成は在坂諸大名の妻子を人質にしようとしたが、忠興夫人玉子(洗礼名ガラシャ)はこれに従わず、家臣に胸を突かせて37歳の生涯を閉じた。近くのカトリック教会には、ガラシャ夫人像とキリシタン大名の高山右近(たかやまうこん)像がある。

大手門

大阪城

大坂の陣(1614-1615)から400年の節目であった平成26年から平成27年にかけて、大阪城天守閣では、展覧会や四季のイベントを通じ、秀吉没後の豊臣家や大坂の陣に関する史実や伝承を多くの方々に知っていただく取り組みをしてまいりましたが、その大坂の陣で豊臣方として最も活躍した武将が真田幸村(信繁)です。

幸村と大阪のつながりは深く、若き日の幸村は、父・真田昌幸が秀吉に臣従を誓った際に、人質として大坂城に送られ、秀吉のもとに出仕しました。また、大坂冬の陣勃発にあたっては、蟄居先の九度山を脱出して大坂城に入り、冬の陣、そして翌年の夏の陣で大活躍しました。大阪市内や府域には、大坂の陣で幸村が陣を張った場所や、いくさの途中で立ち寄ったと言われる場所、終焉の地などが点在しています。

折しも、平成28年の大河ドラマでは幸村が主人公となることが決定し、その生涯と大阪との関わりに注目が集まっています。大阪城公園一帯や大坂の陣の舞台となった場所を「真田幸村ゆかりの地」として皆様に紹介し、大阪の歴史や魅力に触れていただく機会にしたいと考えています。

極楽橋

大阪城公園駅。ゴール

真田氏と有名武将

真田氏武将

真田幸隆(幸綱・さなだゆきたか(ゆきつな))

幸村の祖父。武田信玄に仕え、難攻不落といわれた砥石城を一夜で攻略するなど数々の功績をあげ、真田氏繁栄の礎を築く。

真田信綱(さなだのぶつな)

幸隆の長男。武田二十四将のひとりに数えられる。真田家の家督を継ぐも、長篠の戦いにて戦死。

真田昌幸(さなだまさゆき)

幸隆の三男。幸村の父。幼少の頃から武田信玄に才智を認められ、信玄の小性から足軽大将に抜擢された。「甲陽軍鑑」によれば、信玄は昌幸を「我が眼」と呼ぶほど信頼を寄せていたという。

上田城で徳川の大軍を二度にわたり撃退する。

上田城で徳川の大軍を二度にわたり撃退する。

真田信之(さなだのぶゆき)

昌幸の長男。幸村の兄。関ヶ原の合戦では、父昌幸・弟幸村とたもとをわかち、東軍に属して戦った。合戦後、父・弟の助命に奔走。上田・沼田に領地を与えられ、その後松代に移封。93歳で没するまで現在の上田・松代の基礎を築いた。

↧

↧

小野一族の史跡

全国の小野家の史跡

《 小野妹子と一族ゆかりの地》

| 京都からJR湖西線に乗って雄琴、堅田を過ぎ琵琶湖大橋の辺りを過ぎると、「小野」続いて「和邇」という駅がある。 標高1000mを超す比良山系を背後に控え 南北に広がる志賀町のこの辺りは、我が国初の遣隋使として知られる小野妹子とその一族ゆかりの地であり史跡が点在している。 小野妹子の一族は飛鳥時代から平安時代にかけて 外交官、政治家、学芸者など多くの有為な人材を輩出した。 小野篁、小野道風も一族であり、その遺徳を偲ぶ神社がこの地にあり 今も地元民から慕われ祀られている。 歌人の小野小町も一族という風説もあるが真偽の程は解らない。 | ||

| 〔 小野神社 〕 | ||

| 和邇駅から南へ約1.5Kmの小野集落に入り 200mほど山手に入ると、小野妹子がその先祖を祀って創建したと伝えられる小野神社がある。 ここは妹子の出生地とみられている。 「延喜式」神明帳に、小野神社二座名神大社 とあり日吉大社と並ぶ官幣大社であった。 創立年代は明らかでないが、古代豪族の小野氏を祀った古い氏神社である。 元亀・天正年間(1570~1592)に焼失、現在の社殿は江戸時代に再建されたものと伝えられる。 | ||

| ||

| 祭神は第五代孝昭天皇の第一皇子 天足彦国押人命(アマタラシヒコクニオシヒトノミコト)と米餅搗大使主命(タガネツキノオオミノミコト)である。 米餅搗大使主命は妹子の先祖で、応神天皇の頃に日本で最初の餅をついた餅作りの始祖と言われ、現在では「お菓子の神様」として信仰を集めている。 毎年11月2日には全国の餅・菓子製造業者による「ひとぎ祭り」が行なわれ、古式ゆかしく五穀豊穣を祈願する。 当社の社宝として平安時代末に書かれたといわれる大般若経600巻と南北朝の年号が墨書されている経箱がある。 | ||

| 〔 小野篁神社 〕 | ||

| 小野神社の境内に並んで小野篁(タカムラ)神社がある。 篁(802~852年)は妹子の五代後の子孫で平安初期の公卿。 漢詩文で名をあげ「令義解」の撰修に参画すると共に、遣唐副使、蔵人頭、参議を務めた政治家でもある。 人物・学識・文才ともに平安貴族の中でも群を抜き 「野相公」「野宰相」と賞賛されたと言う。 自由奔放、反俗硬骨、直情径行の人であったので 「野狂」とも呼ばれた。 | ||

| ||

| 〔 小野道風神社 〕 | ||

| 小野神社の南約300m、西の山手へ入った小野神社の飛び地境内に小野道風神社がある。 生い茂る竹林に覆われた石段を上り詰めた所に本殿(国重文)がある。 祭神は小野道風(894~966年)、「柳に跳びつく蛙」(注)で知られる平安中期の書家で小野篁の孫(甥という説も)にあたる。 | ||

| ||

| ||

| 当神社の本殿は篁神社と同じ1341年建立の棟札があり、形式・手法も三間社に向拝をつけた切妻造りで小野篁神社本殿によく似ている。 向拝廻りは江戸時代に取り替えられ木鼻や蟇股(かえるまた)など建築当時の形式を伝えていないが唐草彫刻の手挟は完存再生されており、側面中央柱の上の肘木と共に南北朝時代の建築彫刻を知る貴重な資料とされている。 | ||

| 〔 唐臼山古墳と小野妹子神社 〕 | ||

| 小野道風神社から南へ約600m、小野駅の北西約400mの所に小高い丘陵がある。 現在では住宅地びわこローズタウンになっている真中に位置し 小野妹子公園として整備されているが、これが小野妹子の墓と伝えられる「唐臼山古墳」である。 鬱蒼と木立が生い茂る丘の上に妹子を祀る「小野妹子神社」があり、その奥に古墳がある。 | ||

| ||

| この古墳は西側の封土が流失していて、巨大な箱形石棺状の石室が露出している。 全長5.45m、幅1.60m、高さ1.21mの長方形箱形を呈している。 このような構造を持つ古墳は大和朝廷の官人層だけが造営できるという見解もある。 |

↧

阪神タイガースも疑い

阪神タイガースも

賭博似行為やっていたか・??

球団社長ほのめかす。

↧

浅井家3姉妹年表

| 浅井家3姉妹略年表 | ||

| 永禄四年(1561) | 浅井長政、織田信長の妹であるお市の方を妻に迎える | |

| 永禄十二年(1568) | 長政とお市の方の長女・茶々が生まれる | |

| 元亀元年(1570) | 姉川合戦 次女・初が生まれる | |

| 元亀三年(1572) | 三女・江が生まれる | |

| 天正元年(1573) | 小谷城落城 浅井久政、長政、自刃 | |

| 天正十年(1582) | 本能寺の変 お市の方、柴田勝家と再婚 三姉妹らとともに越前北ノ庄城に入る | |

| 天正十一年(1583) | 北ノ庄城落城。お市の方、自刃 | |

| 天正十二年(1584) | 三女・江、佐治一成に嫁ぐ、後に離縁 | |

| 天正十五年(1587) | 次女・初、京極高次に嫁ぐ | |

| 天正十六年(1588) | この頃、長女・茶々、秀吉の側室となる (もっと早期との説もある) | |

| 文禄元年(1592) | 江、羽柴秀勝に嫁ぐ、後に離別 | |

| 文禄二年(1592) | 淀殿(茶々)、大坂城にて秀頼を出産 | |

| 文禄四年(1595) | 江、徳川家康の二男・秀忠と結婚 | |

| 慶長五年(1600) | 関が原の合戦 | |

| 慶長九年(1604) | 江、家光を出産 | |

| 慶長十年(1605) | 徳川秀忠、二代将軍となる | |

| 慶長十四年(1609) | 京極高次没す。初、出家し常高院と称す | |

| 慶長十九年(1614) | 大坂冬の陣 | |

| 元和元年(1615) | 大坂夏の陣。大坂城落城 淀殿(茶々)自刃(享年47歳) | |

| 元和九年(1623) | 江の子、家光が三代将軍となる 同、和子、護水尾天皇との間に興子内親王 (後の明正天皇)をもうける | |

| 寛永三年(1626) | 江、江戸城にて没す(享年54歳) | |

| 寛永十年(1633) | 初、江戸にて没す(享年64歳) | |

↧

源頼義の墓

源頼義の墓

源義家は源頼義の長男です。1039年(長暦3年)当地壺井で生まれている。1106年(嘉承元年)没。 義家は「八幡太郎」と号し、前九年の役では父とともに安陪貞任を討ち、出羽守に任ぜられました。 後に陸奥守兼鎮守府将軍となり、後三年の役を平定したが、私闘とみなされ、朝廷からの恩賞には与かれませんでした。 義家は自分の財産を家来達に分けあたえ、これが東国における源氏の勢力を固める結果となりました。

源義家は源頼義の長男です。1039年(長暦3年)当地壺井で生まれている。1106年(嘉承元年)没。 義家は「八幡太郎」と号し、前九年の役では父とともに安陪貞任を討ち、出羽守に任ぜられました。 後に陸奥守兼鎮守府将軍となり、後三年の役を平定したが、私闘とみなされ、朝廷からの恩賞には与かれませんでした。 義家は自分の財産を家来達に分けあたえ、これが東国における源氏の勢力を固める結果となりました。

源頼信は源満仲の3男です。(968年(安和元年)生まれ~1048年(永承3年)没)

源頼信は源満仲の3男です。(968年(安和元年)生まれ~1048年(永承3年)没)